জাদুবাস্তবতার আঁচড়ে মানুষের নিঃসঙ্গতার গল্পের বিখ্যাত সেই উপন্যাস

'অনেকগুলো বছর কেটে যাবে, এরপর বহু বছর পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন ফায়ারিং স্কোয়াডে নেওয়া হবে, তখন তার মনে পড়ে যাবে অতীতের সেই বিকেলটির কথা, যে বিকেলে জিপসিদের মেলায় তার পিতা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তাকে বরফ নামক এক বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিল'—এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে আমাদের পাঠকশ্রেণির প্রথম পরিচয়। বুয়েন্দিয়া পরিবারের শান্ত, স্বল্পভাষী আর একান্তই নিজের জগত নিয়ে থাকা অরেলিয়ানোকেই কয়েক বছর পর দেখা যাবে বিদ্রোহী এবং দৃঢ় একজন কর্নেল হিসেবে।

এই ভিন্ন দুই অরেলিয়ানোর মাঝের দীর্ঘ সময়টা কেটে গেছে ইতিহাসের পালাবদলে। এমনকি ইতিহাস যেখানে একটি চিরচেনা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। তাইতো ঠিক পিতার মতোই অরেলিয়ানোকে দেখা যায় একই গাছের নিচে জীবনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। কেননা সমগ্র জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিদ্রোহী অরেলিয়ানোকে কেউ মনে রাখেনি, যেমন কেউ মনে রাখেনি তারই মতো অন্যান্য বীরকেও।

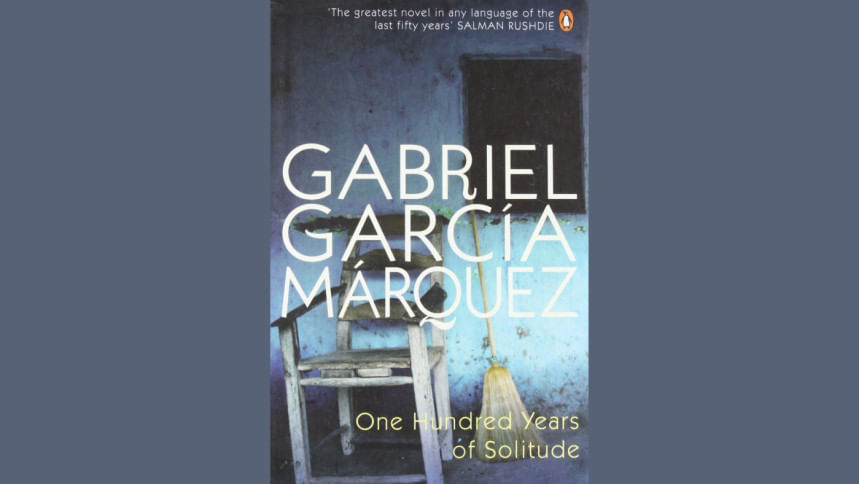

লাতিন আমেরিকার কোনো এক কল্পিত মাকোন্দো গ্রামে এই উপন্যাসের সূত্রপাত। বুয়েন্দিয়া পরিবারের ছয়টি প্রজন্মের প্রতিটি সদস্যের জীবনেরই শত পরিবর্তন ঘটে গেছে এই গ্রামেই। পুরো উপন্যাসজুড়েই আছে এমন বিভিন্ন উত্থান-পতনের বর্ণনা। আর এভাবেই আবর্তিত হয়েছে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সমগ্র 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' উপন্যাসটি।

'সিয়েন অ্যানোস দে সোলেদাদ' বা 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' কলোম্বিয়ান কথাসাহিত্যিক গার্সিয়া মার্কেজের অন্যতম সেরা সৃষ্টি। এর প্রধান কারণটিই হচ্ছে ম্যাজিক রিয়েলিজম বা জাদুবাস্তবতা। চিত্রশীল্পের পর সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এর সর্বোচ্চ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আর্জেন্টাইন লেখক লুইস বোর্হেস অথবা সালমান রুশদিসহ অনেকেই এই ধারার লেখক হলেও প্রধান প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত গার্সিয়া মার্কেজ। এর জন্য ১৯৮৭ সালে সাহিত্যে নোবেলও পান তিনি।

জাদুবাস্তবতার অন্যতম দিকটিই হলো বাস্তব আর অতিপ্রাকৃতের সমান ব্যবহার। কোনটি সত্য আর কোনটি অতিপ্রাকৃত—তা এ ধরনের গল্পে বোঝা দায়। সেই যে ছোটবেলায় আমরা বিভিন্ন রূপক কাহিনী শুনেছি, তেমনি অবাস্তব বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপন হতে থাকে বাস্তবের আদলে।

একই রেশ আমরা দেখতে পাই 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মাঝে। এখানে দেখা মিলবে একটানা চার বছর ১১ মাস এবং দুদিনের ভারী বৃষ্টির, যাতে তছনছ হয়ে যায় পুরো মাকোন্দো গ্রাম, যেই জগতে পাপের ফলস্বরূপ জন্ম নিতে পারে শুয়রের লেজসহ এক মানব শিশু কিংবা যেখানে বুয়েন্দিয়া পরিবারের ঘরটি ভরে যায় মৃত মানুষে।

বুয়েন্দিয়া পরিবারের পাশাপাশি পুরো মাকন্দোর উত্থান আর পতনও আবর্তিত হয়েছে অতিসাধারণ আর অতিপ্রাকৃতের মিশ্রণে। মূলত মাকোন্দো এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সমগ্র লাতিন আমেরিকার সমার্থক হিসেবে। তৎকালীন লাতিন আমেরিকার জনপদ, রাজনীতির বেড়াজাল এবং সাধারণ মানুষের অবিরত জীবনযাত্রা, যেই যাত্রার আসলে কোনো শেষ নেই, যা আসলে কখনো শেষও হয় না।

অবিরত ও ঘূর্ণায়মান ইতিহাস ছাড়াও আরেকটি বিষয় এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখক এখানে জাদুবাস্তবতার আঁচড়ে দেখিয়েছেন প্রতিটা মানুষই আসলে কতটা নিঃসঙ্গ। যেমন বুয়েন্দিয়া পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের সেই কর্নেল আরেলিয়ানো। দীর্ঘ ২০ বছরে সাহসিকতার সঙ্গে ৩২টি যুদ্ধ পরিচালনা করার মমো দৃঢ় চরিত্র এই অরেলিয়ানো। কিন্তু দিনশেষে প্রতিটি যুদ্ধই ছিল তার জীবনে অর্থহীন এবং পরাজয়ের। তাই পরাজিত কর্নেল তার পিতার মতোই আশ্রয় নেয় বুয়েন্দিয়া পরিবারের গবেষণাগারটিতে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই গবেষণাগারেই নিঃসঙ্গতায় কেটে যায় আরেলিয়ানোর বাকি সময়।

একই নিঃসঙ্গতা দেখা যায় আরেলিয়ানোর বোন আমারান্তা কিংবা মা উরসুলার চরিত্রেও। কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমৃত্যু কুমারিত্বকেই বেছে নেয় আমারান্তা। আর শতবছর বয়সী পরিশ্রমী উরসুলা তার পরিবারের বহু মানুষ দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও দিনশেষে তাকেও আমরা দেখি নিঃসঙ্গতায় ফেলে আসা অতীতকে মনে করতে।

পিলার তারনেরাও কি একই নিঃসঙ্গতার পথিক নয়? উপন্যাসে এই নারীর পরিচয় যৌনকর্মী হিসেবে। সেই ঘূর্ণায়মান ইতিহাসের চক্রে তার সন্তানও তার কাছে আসে শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য।

এই শতবর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়েই মার্কেজ লিখে গেছেন বুয়েন্দিয়া পরিবারের ছয় প্রজন্মের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু। আর উপন্যাসটির শেষ বাক্যে রেখেছেন এমন এক সমাপ্তি যার জন্য পাঠকসমাজ মোটেই প্রস্তুত থাকার নয়! বস্তুত জাদুবাস্তবতার বুয়েন্দিয়া পরিবারের নিয়তি আর আমাদের বাস্তব জীবনের চালচিত্র যেন একই সুতোয় গাঁথা। দিন শেষে আমরা প্রতিটি চরিত্রই ইতিহাসের চক্রে আবর্তিত হয়ে চলছি একেকটি শত বছরের বৃত্তে।

Comments