মিমি থেকে মিল্কিবার: চকলেটের বদলে যাওয়া সময়

কালো কাগজের ভেতর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো চকলেটের বার। মোড়কের ওপর একফালি কমলার ছবি। আশি ও নব্বইয়ের দশকের শিশুদের কাছে এই মিমি চকলেট ছিল এক অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

সেই সময়ের অনেকের প্রথম খাওয়া চকলেট ছিল এটাই। তখনকার একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল বিটিভিতে মিমি চকলেটের বিজ্ঞাপন সারা দেশের শিশু-কিশোরদের কল্পনাকে নাড়া দিত। বিশেষ কোনো উপলক্ষে, আত্মীয়স্বজনের বেড়াতে আসায় বা দাদা-নানার সঙ্গে শহরের বাজারে গেলে কনফেকশনারির দোকানে এই চকলেটের দেখা মিলত।

আজও অনেক ক্রেতা একফালি কমলার ছবিওয়ালা পরিচিত সেই কালো মোড়কটি খুঁজে ফেরেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমদানি করা রঙিন মোড়কের বিদেশি চকলেটের ভিড়ে বাজার থেকে হারিয়ে গেছে মিমি।

প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মিমি হারিয়ে গেলেও দেশে চকলেটের বাজার ক্রমাগত বড় হয়েছে। একসময় কেবল শিশুদের চকলেট দেওয়ার চল থাকলেও এখন খাচ্ছেন ছোট-বড় সবাই। দ্রুত নগরায়ণ এবং মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে চকলেট এখন দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ।

শহরের সুপারশপগুলো এখন সব বয়সীর জন্য চকলেটে ভরা। প্রাণের 'ট্রিট বার' থেকে শুরু করে আমদানিকৃত 'ফেরেরো রশার' বা 'লিন্ডট'— সবই পাওয়া যায়। নেসলের 'কিটক্যাট', 'ক্লাসিক' বা 'মিল্কিবার'-এরও ছড়াছড়ি।

একসময় মিমি যেখানে বছরে কয়েক লাখ টাকা আয় করত, সেখানে বাংলাদেশের চকলেট ও ওয়েফারের বর্তমান বাজার ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ কোটি টাকার। মিমির উত্তরাধিকার হিসেবে দেশীয় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ওয়েল ফুড বাজারে আধিপত্য করছে। তবে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের চাহিদা মেটাচ্ছে আমদানি করা চকলেট।

'দ্য ট্রু হিস্ট্রি অব চকলেট' বইটিতে নৃতত্ত্ববিদ সোফি ডি কো এবং মাইকেল ডি কো চকলেটের উৎস খুঁজেছেন প্রাচীন মেসোআমেরিকায়।

মেসোআমেরিকা বলতে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার সেই অঞ্চলকে বোঝায়, যেখানে প্রাচীন মায়া, অ্যাজটেক ও অলমেক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই অঞ্চল মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, বেলিজ, হন্ডুরাস ও এল সালভাদরজুড়ে বিস্তৃত।

অলমেক, মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতায় কোকোয়া মিষ্টি হিসেবে নয়, বরং রাজকীয় অনুষ্ঠানে বা এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে পবিত্র ও তিক্ত পানীয় হিসেবে গ্রহণ করা হতো। মায়ারা একে বলত 'কাকাও' বা ঈশ্বরের দান।

ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা কোকোয়ার সন্ধান পায় এবং এর রূপ চিরতরে বদলে যায়। চিনি ও দারুচিনির মিশ্রণে এটি একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে বিলাসবহুল ও উপাদেয় খাবারে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় আমদানি পণ্য হিসেবে চকলেট ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। ব্রিটিশরা দেশ ছাড়ার পর এর প্রাপ্যতা বাড়ে। ভারত দক্ষিণে কোকোয়া চাষ শুরু হলেও বাংলাদেশের ভোক্তারা সম্পূর্ণভাবে আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বাংলাদেশ পিএলসি (আইডিসি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ বিন তাজ জানান, বাংলাদেশের চকলেট ও ওয়েফারের বাজার বার্ষিক ৬ থেকে ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। আইডিসি ক্যাডবেরি, স্নিকার্স, এমঅ্যান্ডএম'স এবং বিটল্যাকের মতো বড় ব্র্যান্ডগুলোর চকলেট বিপণন করে।

তাজ বলেন, 'আমদানি করা চকলেট ও ক্যান্ডির ব্র্যান্ডগুলো বাজারের প্রায় ৩০ শতাংশ দখল করে আছে। আর নিম্ন ও মাঝারি দামের বাজারে আধিপত্য ধরে রেখেছে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো।'

শহরের গ্রাহকেরা প্রিমিয়াম চকলেটের দিকে ঝুঁকছেন, বিশেষ করে ডার্ক ও চিনিমুক্ত চকলেটের চাহিদা বাড়ছে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় চকলেট উৎপাদকেরাই দেশীয় বাজারের বেশিরভাগ চাহিদা পূরণ করেন। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আবুল খায়ের এই বাজারের প্রায় ৮০ শতাংশ দখল করে আছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, তারা ১৯৯৯ সাল থেকে ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চকলেট উৎপাদন করছেন। নরসিংদী, হবিগঞ্জ ও নাটোরে প্রাণের প্ল্যান্টগুলোতে চকলেট উৎপাদন হয়। তাদের বছরে ৩৬,০০০ টন চকলেট উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

কামাল বলেন, আমাদের পণ্যের তালিকায় ১ টাকার ক্যান্ডি থেকে শুরু করে ৬০ টাকার চকলেট বার পর্যন্ত আছে। প্রাণের ডিভিনো, ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি ও ট্রিট বার সারা দেশে জনপ্রিয়।

প্রাণ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ৮০টিরও বেশি দেশে চকলেট রপ্তানি করে। রপ্তানি করা পণ্যগুলো সাধারণত স্থানীয় বাজারের পণ্যের চেয়ে বেশি দামি হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরের সুপারস্টোরগুলোতেও তাদের কিছু প্রিমিয়াম পণ্য পাওয়া যায়।

কামাল বলেন, চিনি ও কোকোয়ার মতো কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চ শুল্ক দিতে হয়। এ কারণে দেশ থেকে চকলেট রপ্তানির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে শুল্ক কমানোর পাশাপাশি উন্নত যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রণোদনা দিয়ে নীতিগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান তিনি।

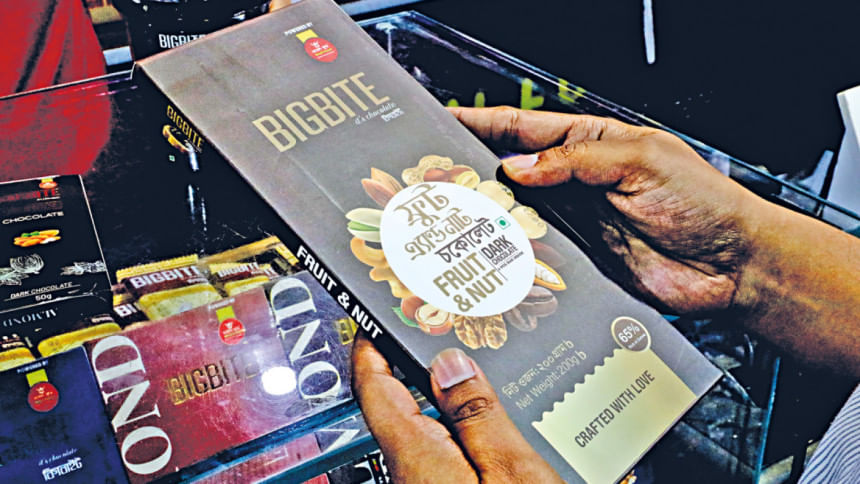

ওয়েল ফুড অ্যান্ড বেভারেজ দেশের চকলেট বাজারের সম্ভাবনাময় আরেকটি কোম্পানি। তারা ২৫ টাকা থেকে ৭৭৫ টাকা মূল্যের বড় আকারের চকলেট বাজারে এনেছে।

প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার সাব্বির শাহাবুদ্দিন বলেন, 'আমরা পাঁচ-ছয় বছর ধরে এই বাজারে আছি। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি মানসম্পন্ন দেশীয় বিকল্প সরবরাহ করা।' ওয়েল ফুড তাদের নিজস্ব 'ওয়েল ফুড বেকারি অ্যান্ড সুইট' আউটলেট এবং অন্যান্য কনফেকশনারিতে চকলেট সরবরাহ করে।

শাহাবুদ্দিন বলেন, 'আমদানি করা চকলেটের বেশিরভাগই ৩২ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা আমাদের রেসিপিগুলো এমনভাবে তৈরি করেছি যাতে দেশের গরমেও এর মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।'

নেসলে বাংলাদেশ পিএলসির কোম্পানি সেক্রেটারি এবং লিগ্যাল অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিভাগের প্রধান দেবব্রত রায় চৌধুরী বলেন, 'চাহিদা বৃদ্ধি এবং প্রিমিয়াম পণ্যের প্রতি আগ্রহের কারণে বাজার ক্রমাগত বাড়ছে।'

তিনি স্বাস্থ্য-সচেতন তরুণ ভোক্তাদের মধ্যে আর্টিজানাল চকলেট, ডার্ক চকলেট এবং কম চিনিযুক্ত চকলেটের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ছে জানিয়ে বলেন, সুপারমার্কেট, কনভেনিয়েন্স স্টোর এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চকলেটের বিক্রি বাড়ছে। তবে উচ্চ আমদানি শুল্ক ও নির্ভরযোগ্য কোল্ড চেইন বজায় রাখার চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে এই খাত।

শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, মধ্যম সারির চকলেট বাজারটিই সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার জায়গা। শহুরে ও মফস্বলের ভোক্তারা ভালো মানের পণ্য খুঁজলেও তারা দামের বিষয়েও সচেতন। ছোট প্যাক, কম্বো ডিল এবং একবার খাওয়ার মতো ছোট প্যাকেটের পণ্য এই শ্রেণির ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে।

স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো তাদের সহজলভ্যতা ও সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, আর বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গবেষণা, দক্ষতা ও উন্নত বিপণন কৌশল নিয়ে আসছে। নেসলে, মার্স রিগলি এবং পারফেটি ভ্যান মেলের মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলো ব্র্যান্ড পরিচিতি বাড়াতে আরও বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাশ্রয়ী মূল্য ও উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় গতি পাচ্ছে চকলেটের বাজার।

(ইংরেজি থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ; মূল প্রতিবেদনটি পড়তে ক্লিক করুন এই লিংকে)

Comments