পতনকাল

কোনো সমাজের অবস্থা বোঝার জন্য অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক দুটো জায়গায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। কাঁচা বাজারে – মানুষ কী খায় জানার জন্য, আর বইয়ের দোকানে – মানুষ কী পড়ে বোঝার জন্য। উদাহরণ হিসেবে তিনি তুরস্কের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন, যেখানে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, বইয়ের দোকানে ধর্মীয় বই এবং কমিউনিজমের বই পাশাপাশি রাখা। অর্থাৎ এই দুই বিপরীত ধরনের বই কেনার মতো এবং পড়ার মতো যথেষ্ঠ মানুষ ওই সমাজে আছে। ওরকম একটা সমাজে যে এক ধরনের টেনশন বিরাজ করবে, এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন তিনি। আর এটাই তাঁর প্রজ্ঞা। তিনি কেবল দেখতেন না, কেবল অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করতেন না, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারতেন। জ্ঞানীরা সবসময় জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, পারেন প্রজ্ঞাবানরা। যাহোক, এ প্রসঙ্গে একটু পর আবার আসবো, প্রথমে খাওয়ার কথাই বলি।

মানুষের জন্য খাদ্যবস্তু কেবল তার উদরপূর্তির উপকরণই নয়, তার সংস্কৃতিরও উপকরণও। দুটো ভিন্ন জাতির, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের খাদ্যাভ্যাস যে আলাদা হবে, এমনকি তাদের রান্নার ধরনও যে আলাদা হবে, সে-কথা সহজেই বলে দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টিও বাজারে গেলেই আন্দাজ করা যায়। যাঁদের দেখার মতো চোখ আছে, সংবেদনশীল হৃদয় আছে, যারা কেবল নিজেকে নিয়েই থাকেন না, অপরের কথাও ভাবেন, কিছু করতে না পারলেও অপরের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হন, অপরের আনন্দে আনন্দিত হন, তাঁরা বাজারে গেলে এসব দেখেনও।

তা, এখন বাজারে গেলে কী দেখতে পাওয়া যায়? দেখা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হলেও এক শ্রেণির মানুষ দামের ধার ধারেন না। তাদের যা পছন্দ হয়, তা সে মাছ-মাংস হোক, শাক-সবজী হোক বা মুদি দোকানের জিনিসপত্র হোক, সেটির দাম জিজ্ঞেস না করেই তুলে দিতে বলেন গাড়িতে। পকেটভরতি টাকা তাদের, দোকানিরাও এদের ভালো করেই চেনেন, ইচ্ছেমতো দাম রেখে দেন। এই ধরনের ক্রেতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এক যুগ আগেও এরকম ক্রেতার সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়। আরেক ধরনের মানুষ প্রচুর দামাদামি করেন।

দোকানিরা এত দামাদামি পছন্দ করেন না, ফলে তাদেরকে অন্য দোকানে যেতে হয়, সেখানেও একই অবস্থা, ফলে আগের দোকানে ফিরে এসে ফের দামাদামি করেন এবং অবশেষে অল্প পরিমাণ কেনেন। এরা পারতপক্ষে মাংসের দোকানে যান না, বড়জোর বয়লার মুরগিই তাদের সামর্থ্যের সীমা। মাছ কেনার জন্যও প্রচুর ঘোরেন, কিন্তু সামর্থ্যের সীমানায় খুব একটা পছন্দসই মাছ মেলে না। সবজী খাওয়াও এদের জন্য বিলাসিতা, কিন্তু একেবারে না খেলেও চলে না, ফলে সাধ্যের মধ্যে কম দামিটাই কেনেন। আরেক শ্রেণির মানুষ আছে যারা দামাদামি করার সাহসই পান না। দোকানে অন্য কারো পাশে দাঁড়িয়ে দামাদামিটা শোনেন এবং মলিনমুখে চলে যান সেখান থেকে। এরা কখনোই মাংসের আশেপাশে যান না, এমনকি বয়লার মুরগি কেনার জন্যও না, মাছ কেনাও তাদের জন্য দুঃসাধ্য। চাষের বিস্বাদ পাঙ্গাশ কিংবা তেলাপিয়ার বাইরে এদের যাওয়ার সাধ্য নেই। কিন্তু এক মাছ কতদিন খাওয়া যায়? সেজন্যই বাজারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন এবং দোকান বন্ধ হবার আগে আগে যখন পড়ে থাকে কেবল পচা এবং ফেলে দেওয়ার মতো মাছ, সেটাই কিনে নেন যথাসম্ভব দামাদামি করে, কিছুটা অল্প দামে। বাজারে শেষোক্ত এই দুই শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই বেশি। বাজারের এই অবস্থা দেখে বোঝার কি আর বাকি থাকে যে, এই সমাজে পীড়াদায়ক এবং অসহনীয় বৈষম্য বিদ্যমান?

কিন্তু আরেক শ্রেণির কথা আমি এখনো বলিইনি। ঢাকায়, যে বাজারেই যান, দেখবেন, একটা হলো মূল বাজার, যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দু'পক্ষই তুলনামূলকভাবে অভিজাত। কিন্তু মূল বাজারের বাইরে, আশেপাশে বা খানিকটা দূরে আছে আরো একটি বাজার। সেখানে মাছ, শাক-সবজী, ফলমূল সবই নিম্নমানের। অধিকাংশ মাছই পচা, এমনকি পচা ডিমও পাওয়া যায় সেখানে। সবজীগুলো দেখে মনে হয়, ওগুলো কুড়িয়ে পাওয়া। এক শ্রেণির মানুষ ওখানেই বাজার করেন। এমনও দেখা যায়, এরা ভালো মানের ডিমও কিনতে পারেন না। গরমের দিনে ডিম পচে যাওয়া নতুন কোনো ব্যাপার নয়। কোনো ক্রেতার ভাগ্যে সেটা পড়লে এবং বাসায় গিয়ে ভাঙার পর তা ধরা পড়লে সেটা দোকানিকেই ফেরত দেয়ার ব্যাপারটাও পুরনো। দোকানি সেই ডিম ফেরত নেন, নতুন একটা ডিম ক্রেতাকে দিয়ে দেন, এই সংস্কৃতি বহুকাল ধরে চলে আসছে। যা নতুন তা হলো, আগে দোকানিরা সেই পচা ডিমটি ফেলে দিতেন, এখন ফেলেন না, এক জায়গায় জমা করে রাখেন। কেন? কারণ এগুলোরও ক্রেতা আছে। ভালো ডিম কেনার সামর্থ্য যাদের নেই, তারা জেনেশুনে এই ভাঙা-পচা ডিমই কেনেন আর সেটাই হয়তো সন্তানের পাতে তুলে দেন। ভাবা কি যায় যে, এইসব মানুষের জীবন কোন খাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

এসব দেখলে কি বোঝা যায় না, কেমন আছে দেশের বিপুল সংখ্যক স্বল্প আয়ের মানুষ? কী খাচ্ছে তারা, কীভাবে বেঁচে আছে, আন্দাজ কি করা যায় না? আর বৈষম্য? সে-কথা তো আগেই বলেছি। ডিমের ডজন একশ' ষাটই হোক আর পাঁচশো ষাটই হোক, কিছু মানুষের তাতে কিছুই যায়-আসে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন, তাদের কানে তা পৌঁছবেই না। কারণ তাদের টাকার অভাব নাই এবং টাকার জন্য কোনো মায়াও নাই কারণ অধিকাংশই অবৈধ উপায়ে অর্জিত। অভিজাত এলাকার রেস্তোরাঁয় যদি যান, দেখবেন কী বিপুল পরিমাণ খাবারের অভাবনীয় অপচয়। একশ পদের খাবার, বুফে ব্যবস্থা, যে যত খেতে পারে খাবে, কিন্তু মানুষ আর কতই-বা খায়? প্লেট ভরতি করে খাবার নেয় ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগই নষ্ট হয়। অন্যদিকে রেস্তোরাঁর বইরে অজস্র অনাহারী অভুক্ত মানুষ, ছিন্নমূল মানুষ, ভালো খাবার দূরের কথা, পেটভরে খেতেই পায়নি তারা বহুদিন।

বলছিলাম, মানুষের খাদ্যাভ্যাস কেবল তার উদরপূর্তির ব্যাপারই নয়, তার সংস্কৃতিরও অংশ। একটা উদাহরণ দিই। এই যে ইলিশ মাছ জিনিসটা আমাদের (মানে নিম্ন-আয় এবং মাঝারি-আয়ের মানুষদের) ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, তাতে কিন্তু খাদ্য-সংস্কৃতির একটা অংশও হারিয়ে যাচ্ছে। ইলিশ ছিল এক উৎসবের নাম। ইলিশ রান্নার কতরকমের পদ্ধতি যে আবিষ্কার করেছিল এ-দেশের মানুষ! পাতলা ঝোলের ইলিশ, ইলিশ ভুনা, ভাপা ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ পিঠা, সবজি দিয়ে ইলিশের তরকারি, ইলিশ ভাজা - একেক রান্নার একেক স্বাদ। বাঙালির পছন্দের তালিকায় ইলিশই ছিল শীর্ষে, এখনো তাই। কিন্তু এখন আর সারা বছরেও ইলিশ কেনার সাধ্য হয় না সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। অথচ খবরের কাগজে, টেলিভিশনের পর্দায় ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরার, রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ উৎপাদনের খবর আসে! এত ইলিশ তাহলে যায় কোথায়? ধনীরা নিশ্চয়ই সব খেয়ে শেষ করে ফেলে না! হ্যাঁ, যায় বিদেশে। প্রধানত ভারতে। বিপুল পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি হয়। দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এভাবে রপ্তানি করা কি নৈতিকভাবে সম্মত? কারণ ইলিশ তো কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, কারো ব্যক্তিগত অর্থায়নে বা উদ্যোগেও জন্মায় না, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে দেশের নদী এবং সমুদ্রে জন্মায়। এর ওপর অধিকার সকল মানুষের। কিছু লোকের কাছে কেবল মাছ ধরার উপকরণ (জাল, নৌকা) আছে বলে তারাই একচ্ছত্রভাবে সেই সম্পদের মালিকানা পেয়ে যাবে, তা তো হতে পারে না। এ বিষয়ে সরকারের কেন কোনো শর্ত যুক্ত হয় না? কেন বলা হয় না, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে, তার আগে নয়?

কেন এরকম হচ্ছে? কারণ বাণিজ্য। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি সবই এখন ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। গত শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিথতত্ত্ববিদ জোসেফ ক্যাম্পবেল বলেছিলেন : 'কিসে সমাজ শাসন করে তা আপনি শহরের দীর্ঘতম দালান দেখে বলে দিতে পারেন। মধ্যযুগের কোনো শহরে যান, দেখবেন গির্জাই সেখানকার সবচেয়ে উঁচু দালান। অষ্টাদশ শতকের কোনো শহরে যান তো সেখানে রাজনৈতিক প্রাসাদগুলোই সবচেয়ে বড় অট্টালিকা। আবার আধুনিক কোনো শহরে গেলে দেখবেন বড় বড় আকাশচুম্বী দালানকোঠায় সব অফিস আদালত, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।'

কী সূক্ষ্ণ আর গভীর পর্যবেক্ষণ! আমাদের সঙ্গেও কি মিলে যাচ্ছে না এই পর্যবেক্ষণ? গত শতকের নব্বই দশক থেকে দেশে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তার প্রায় সবই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক। এত উঁচু উঁচু চোখ-ধাঁধানো অট্টালিকা, এত কলকারখানা, এত শপিংমল, এত পাঁচতারা হোটেল, এত অভিজাত রেস্তোরাঁ তো দু'যুগ আগেও ছিল না আমাদের। পুঁজিবাদের এক বিকট উত্থান ঘটে গেছে এই সময়ে। গ্রাস করে নিয়েছে আমাদের সকল শুভবোধ, কল্যাণবোধ, মূল্যবোধ ও আদর্শ।

বই পড়ার ব্যাপারটাও সেই গ্রাসের কবলে পড়েছে। আগে পাড়া-মহল্লার আশেপাশে বইয়ের দোকান থাকতো, সেগুলোতে সাধারণত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই, খাতা-কলম ইত্যাদিই থাকতো, কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্যের বইও থাকতো। এই দোকানগুলোকে লাইব্রেরিই বলা হতো। আমি যে এলাকায় বড় হয়েছি, তার আশেপাশে বেশ কিছু বইয়ের দোকান ছিল। সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের দোকানটিতে, মৌচাক মার্কেটের ভেতরের দোকানটিতে, বেইলি রোডের সাগর পাবলিশার্সে, কিংবা শান্তিনগরের সবুজ লাইব্রেরিতে বসে আমি অনেক বই পড়েছি। এইসব দোকানের মালিক-কর্মচারিরা সেটি অনুমোদনও করতেন। অর্থাৎ, যাদেরকে তারা পাঠক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারতেন অথচ বই কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকা নেই, তাদেরকে দোকানের ভেতরে ঢুকে বই পড়ার সুযোগ দিতেন। আমার কলেজের পাশে, আরামবাগে, একটি দোকান থেকে ভাড়ায় বই আনাও যেত।

'বইয়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না' - এই শর্তে, সপ্তাহে মাত্র দু'টাকার বিনিময়ে একটা বই দিয়ে দিতেন তারা। এখন কি এসব কল্পনা করা যায়? হ্যাঁ, এখনো পাঠক সমাবেশ, বাতিঘর, পিবিএস কিংবা নির্বাচিত'র মতো বড় এবং অভিজাত জায়গাগুলোতে বসে বই পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সারা দেশের চাহিদা এই দু-চারটে অভিজাত বিপনিকেন্দ্র কীভাবে মেটাবে? পাড়া-মহল্লা থেকে বইয়ের দোকান প্রায় উঠেই গেছে। এখনো টিমটিম করে দু-একটা টিকে থাকলেও সেগুলোতে সাহিত্যের বই প্রায় নেই-ই, আছে শিক্ষার্থীদের জন্য গাইড বই আর খাতা-কলম ইত্যাদি। তো এই ধরনের বইয়ের দোকানে গিয়ে আপনি সমাজকে বুঝবেন কীভাবে? হ্যাঁ, বোঝা যাবে এটাই যে, এই সমাজ থেকে পাঠাভ্যাস উঠে গেছে, অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে, পাঠক হওয়ার মধ্যে এখন আর কোনো গৌরব নেই, সম্মান নেই, ভালোবাসাও নেই। এসব নিয়ে সমাজের মধ্যে কোনো কথাবার্তাও নেই, নেই হাহাকার, নেই দুঃখবোধ। সবাই সবকিছু মেনে নিচ্ছি।

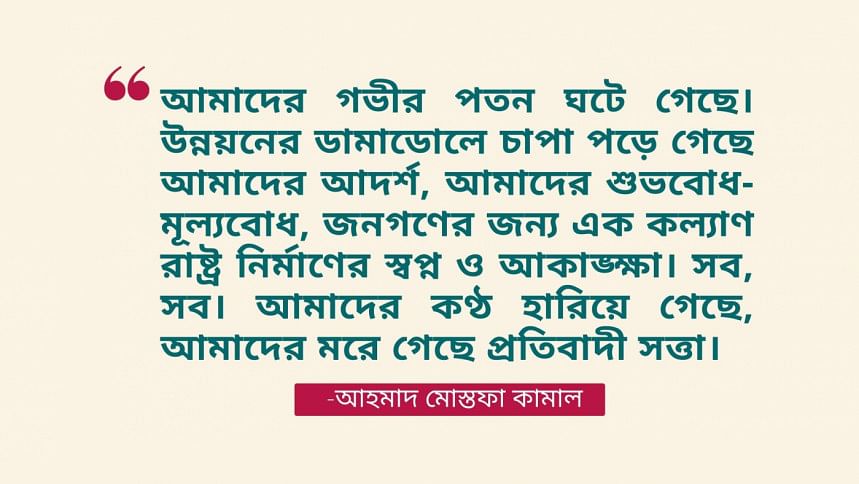

আমি এই সবকিছুর মধ্যে এক গভীর পতন দেখতে পাই। পচনও। গভীর পতন ঘটে গেছে আমাদের। উন্নয়নের ডামাডোলে চাপা পড়ে গেছে আমাদের আদর্শ, আমাদের শুভবোধ-মূল্যবোধ, জনগণের জন্য এক কল্যাণ রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। সব, সব। আমাদের কণ্ঠ হারিয়ে গেছে, আমাদের প্রতিবাদী সত্তা মরে গেছে, বেঁচে আছে ভীরু-কাপুরুষ-আপোসকামী সত্তা। যে জাতি সমস্ত অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি-লুটপাট অবলীলায় মেনে নেয়, নির্লিপ্ত-নির্বিকার থাকে, তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা দেখি না।

Comments