আরও নিরাপদভাবে ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনায় যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, তার কোনোটিই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ধারে কাছেও নেই। অনেকের কাছে এটি শুধু একটি প্রক্রিয়াগত কাঠামো নয়, বরং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

১৯৯১ সালে এক বিরল রাজনৈতিক ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার সুরক্ষাকবজ হিসেবে ব্যাপকভাবে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়। ১৯৯৬ সালে এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তে এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর থেকে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে টানা এক দশক ধরে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছে।

জুলাই সনদে এই ব্যবস্থা পুনর্প্রবর্তনের আহ্বান জানানোয় বিষয়টি আবারও নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রথম দফার আলোচনায় প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এই ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছে।

জুলাই সনদে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য একটি বিস্তারিত কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো নির্বাচনী নিরপেক্ষতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ভোটের প্রতি জনগণের আস্থা ফেরানো।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কখনোই অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি। সেগুলো নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হয়েছে। আর এটাই স্বৈরাচারীতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাই নির্বাচনের সময় একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার অত্যন্ত জরুরি।'

তিনি বলেন, 'যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সংবিধানে এসেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ একতরফাভাবে সেটা বাতিল করা হয়েছে।'

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক শেখ তৌফিক এম হক বলেন, 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ভারত বা প্রতিবেশী নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় এমন ব্যবস্থা ছাড়াই নির্বাচন হয়। কিন্তু আমাদের বাস্তবতা ভিন্ন। আমরা এখনো শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নেই, বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, প্রশাসনও রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয়। এ কারণেই আমাদের এখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া

জুলাই সনদ অনুযায়ী, প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়নের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করা হবে—যেখানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, নিম্নকক্ষের স্পিকার ও বিরোধী দলীয় ডেপুটি-স্পিকার এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি।

এই প্যানেল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাবে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে। প্রত্যেক দল ও স্বতন্ত্র এমপি কেবল একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

এরপর কমিটি প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের নাম নিয়ে আলোচনা করবে। যোগ্য নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাছাই করার পর রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দেবেন।

এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে সরকার ও প্রধান বিরোধী দল পৃথকভাবে পাঁচজন করে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল প্রস্তাব করবে দুজনের নাম।

প্রধান বিরোধী দল সরকারদলীয় তালিকা থেকে একজন এবং সরকারপক্ষ বিরোধী দলের তালিকা থেকে একজন বাছাই করবে। পাশাপাশি দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের তালিকা থেকেও একজন প্রার্থী বাছাই করা হবে। এই পর্যায়ে প্যানেলের পাঁচ ভোটের মধ্যে চার ভোট পেলেই একজন প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত হবেন।

দ্বিতীয় এই প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হলে আপিল বিভাগ থেকে একজন ও হাইকোর্ট বিভাগ থেকে একজন বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে সাত সদস্যের প্যানেল গঠন করা হবে। এই প্যানেল র্যাংকড-চয়েস ভোটিং পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নেবে।

র্যাংকড-চয়েস মানে প্যানেলের সদস্যরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদেরকে ক্রমানুসারে নম্বর দেবেন। যেমন প্রথম পছন্দের জন্য এক, দ্বিতীয় পছন্দের জন্য দুই, এরকম।

এই পর্যায়েও যদি প্রার্থী নির্বাচিত না হয়, তাহলে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর বিধান কার্যকর হবে। তবে সেখানে রাষ্ট্রপতিকে বিবেচনার বাইরে রাখা হবে।

বিএনপিসহ কয়েকটি দল বিচারপতি অন্তর্ভুক্তি ও র্যাংকড-চয়েস ভোটিং ব্যবহারের বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে। তাদের প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে সংসদ যেন সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে ভোটের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করে।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের পর তিনি প্যানেলের সঙ্গে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ ১৫ জন উপদেষ্টা মনোনীত করবেন।

শর্ত অনুযায়ী, প্রধান উপদেষ্টার বয়স ৭৫ বছরের কম হতে হবে। নির্বাচনী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে ৯০ দিন, তবে 'দৈবিক' কারণে আরও ৩০ দিন বাড়ানো যেতে পারে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে তৌফিক বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমতের কারণেই এত বিতর্কের জন্ম হয়। দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা জাতি হিসেবে কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি না। কয়েক বছর পর যখন নতুন কোনো প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রস্তাব করা হবে, কিছু দল সেখানে আপত্তি জানাবে, বিতর্ক উঠবে। তখন কী করব?'

তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে অচলাবস্থার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

বদিউল আলমও সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে।

তবে, তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'সব দল গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও বৃহত্তর প্রভাব বিবেচনায় বাস্তবসম্মত অবস্থান নেবে।'

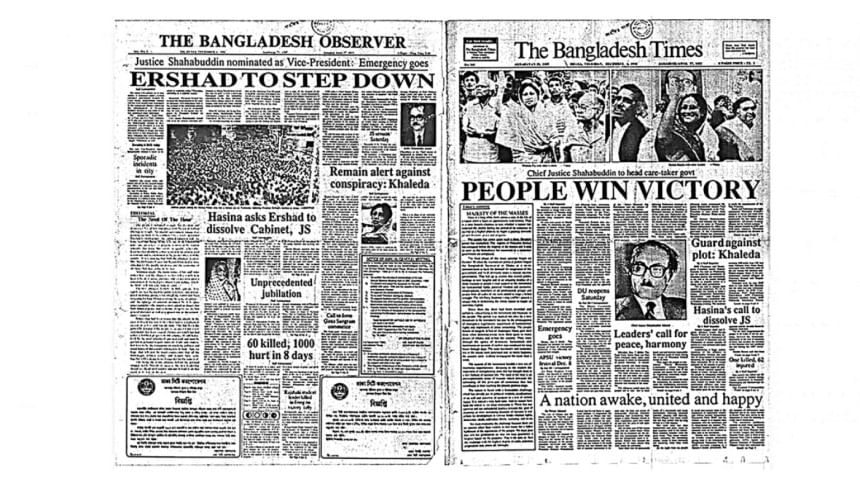

১৯৯০ সালে এইচএম এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরে এটি নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে এবং একাধিক রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিএনপি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্বাচন নিয়ে নতুন সংকট দেখা দেয়। ২০০৭-০৮ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছরের বেশি সময় ক্ষমতা ধরে রাখায় এই সংকট আরও গভীর হয়।

ক্ষমতায় আসার দুই বছর পর ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিল করে। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করলেও বারবার তা উপেক্ষা করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর সেই অংশ গত বছরের ডিসেম্বরে হাইকোর্ট বাতিল করে।

Comments