লাইফস্টাইলজনিত রোগ থেকে মুক্তির উপায়

বিশ্ব হার্ট দিবস ২৯ অক্টোবর। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'ডোন্ট মিস আ বিট'। প্রতিপাদ্যে হৃৎস্পন্দন সচল রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুতসই প্রতিপাদ্য। হৃদযন্ত্র শরীর অন্যতম অঙ্গ। চ্যাটজিপিটি জানাচ্ছে, গড়ে প্রতি মিনিটে ৭০-৭৫ বার হৃৎস্পন্দন হয় এবং গড়ে হৃদযন্ত্র প্রতিদিন ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার লিটার রক্ত পাম্প করে। সুতরাং, হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে হৃদরোগে প্রতিদিন ৫৬২ জন মানুষ মারা যান। দেশে হৃদরোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশন গবেষণা থেকে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। হৃদরোগে প্রতিদিন এতো মানুষ মারা যাওয়া সহজ ঘটনা নয়। হৃদরোগের ব্যাপকতা ও প্রতিকার খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

কষ্টের কথা হলো, বিগত দেড় দশকে দেশের রোগচিত্র বদলে গেলো। গত শতাব্দীর ৭০-৮০ দশকের ডায়রিয়া, আমাশয় বা গুটি বসন্তের মতো সংক্রামক রোগ ছাড়িয়ে মানুষ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদরোগ ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগের বেড়াজালে পড়লো। ভারতীয় সাংবাদিক দীনেশ সি. শর্মা 'নো ইয়র হার্ট: দ্য হিডেন লিঙ্কেজ বিটুইন ইওর বডি অ্যান্ড পলিটিকস অব দ্য স্টেট' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে তিনি রাষ্ট্রীয় নীতি ও ব্যক্তি অভ্যাসের দায় কীভাবে জনস্বাস্থ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে, তা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার দেখাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

মনে রাখতে হবে, মানুষ এমনি এমনি হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন না বা মরে যাচ্ছেন না। এর পেছনে, ব্যক্তি অভ্যাস ও সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রের অকার্যকর ভূমিকা ও মতাদর্শিক বিষয় জড়িত। ব্যক্তি দায় এককভাবে, রাষ্ট্রের দায় আইন-নীতি প্রণয়ন ও সুরক্ষা দুর্বলতায় আর মতাদর্শ হলো উৎকট ও জবাবহীন ভোগবাদী ব্যবস্থা। যাহোক, কীভাবে মানুষ সংক্রামক রোগের গণ্ডি পেরিয়ে অসংক্রামক রোগের জগতে প্রবেশ করলো, তার অন্তর্নিহিত কারণগুলো খতিয়ে দেখা জরুরি।

এর পেছনে রয়েছে একটি খাদক সমাজ তৈরির তীব্র ভোগবাদী তৎপরতা। না খেতে পারলে, বিশেষত অধিক তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার না খেতে পারলে অনেকের কাছে জীবনের আর অর্থ থাকে না! রাস্তা বা পাড়া-মহল্লার মোড়ে মোড়ে বাহারি সব খাবারের দোকান ভোক্তাদের মধ্যে লোভ তৈরি করছে। এসব হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফুডকর্নার ও কফিশপগুলোর চমৎকার সব ডেকোরেশন, উজ্জ্বল রংয়ের খাবারের ইলাস্ট্রেশন ও ক্রেতাদের বসার নানা আদলের আয়োজন, কখনও বা আলো-আধারী পরিবেশ ক্রেতাদের দুর্দান্ত গতিতে টানছে। এসব আউটলেট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন ফাঁদ তৈরি করছে। এ ফাঁদ ভোক্তাদের পক্ষে সবসময় ধরা সহজ কাজ নয়। মানুষ নানাধরনের জাঙ্কফুডের খপ্পরে পড়ছে।

মানুষ বুঝে বা না বুঝে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থায় ঢুকে পড়লো। প্যাকেটজাত খাবার, ফাস্টফুড, জাঙ্কফুড, কোমলপানীয়, ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও অফিস পরিসরে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। রিচফুড গ্রহণের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্টে ভোক্তার প্রবেশের হার বেড়েছে বহু গুণ।

গ্রামাঞ্চলে চলে গেছে কোমল পানীয়, চিপস, ফাস্টফুড, রিচফুড। গ্রামীণপর্যায়ে ফ্রিজের ব্যবহার বেড়েছে। ফলে বোতল ও প্যাকেটজাত খাবার সংরক্ষণ সহজ হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে রিচফুডের ব্যবহার বেড়েছে।

খাদ্যাভ্যাস, চর্বিযুক্ত খাবার, ধূমপান এবং দূষিত পানি ও বাতাস, ধোঁয়াসহ নানাবিধ ক্ষতিকর উপাদান সহজেই শরীরে অনুপ্রবেশ করে তা বিপর্যস্ত করে তুলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ২৩ সেপ্টেম্বর উচ্চ রক্তচাপবিষয়ক বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে হৃদরোগ ও রক্তনালীর (কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ) রোগে মারা যান ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮০০ মানুষ। এই পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতিদিন হৃদরোগ ও রক্তনালীর রোগে ৭৭৭ জনের মৃত্যু হচ্ছে।

আধুনিক রোগতত্ত্বে অসংক্রামক রোগকে বলা হয় লাইফস্টাইলজনিত রোগ। যাপিতজীবনকে ঘিরে এসব রোগের ব্যাপকতা। লাইফস্টাইলজনিত রোগ একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত। যেমন: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও হৃদরোগ যুথবদ্ধভাবে শরীরে বাস করে। এদের ভেতরে রয়েছে পারষ্পারিক সম্পর্ক। ব্যক্তির জীবনযাপন ও অভ্যাস এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও ভোগবাদ মিলে লাইফস্টাইলজনিত রোগের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করছে।

দেশজুড়ে হৃদরোগ মহামারি আকার পেয়েছে। হৃদরোগের চিকিৎসাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বেসরকারি সব বাহারি হাসপাতাল। লাইফস্টাইলজনিত রোগগুলোর কারণে একটি মেডিকেলাইজড সোসাইটির প্রবণতা বেড়ে উঠছে। হৃদরোগের চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুলও বটে। এ সংক্রান্ত মেডিকেল ব্যবসার আকারও একবারে ছোট নয়। হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয় সবার জন্য বহন করা সম্ভব নয়। হৃদরোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। কেবল আমেরিকান ব্রান্ডের একটি রিং পরাতে রোগীর লাখ টাকার ওপরে খরচ হয়।

দেশে চাহিদার তুলনায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা মূলত অর্থনির্ভর। এ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। যেমন: হার্টের রিংয়ের মূল্য নিয়ে অনেক কথা হয়, কিন্তু এর সুরাহা হয় না। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে হার্টের রিংয়ের দামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য।

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের ব্যাপারে ব্যক্তির সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যায়াম বা শরীরচর্চার জন্য কমিউনিটি স্পেস ক্রমশ কমছে। পরিবর্তিত স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে জনগণের গড়পড়তা ওজন বেড়েছে, যাকে বলা হচ্ছে ওবেসিটি। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন, সীমিত কায়িকশ্রম, টেলিভিশন, মোবাইল ও কম্পিউটার দেখার অধিক প্রবণতা জনস্বাস্থ্যকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মানসিক রোগব্যাধী অবলীলায় ঢুকে পড়ছে ঘরে, শরীরে ও মনে।

আমাদের সমাজ মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রির দিকে যাচ্ছে, যা মোটেও ভালো খবর নয়। মানুষের মেডিকেল ব্যয় বেড়েছে। ওষুধের দোকান, ক্লিনিক, প্যাথলজি এখন স্থানীয়পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বহুগুণ। বিশেষত চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া নানারোগ ব্যাধিতে ওষুধ বিক্রেতাদের শরণাপন্ন হওয়া ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার হার বেড়েছে, যা জনস্বাস্থ্যর জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।

জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকার, সক্ষমতা ও বিনিয়োগের ঘাটতি রয়েছে; রয়েছে উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ও জবাবদিহিতার সংকট। স্বাস্থ্যখাতকে ঘিরে বেসরকারি খাতের বিস্তৃতি আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয়। এ অশুভ মেডিকেল ব্যবসার সঙ্গে যারা দেশ চালান তাদের গভীর যোগসাজশ ও অংশীদারত্ব রয়েছে।

আমাদের লোকজ সাধক ও গায়কেরা সুস্বাস্থ্যবান ছিলেন, ছিলেন দীর্ঘায়ু। লালন শাহ ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন। তার বিশেষ কোনো রোগব্যাধি ছিল না। কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার নিশ্চিত করেছেন, লালন শাহের সামান্য হাঁপানি ছিল। অন্যদিকে, শাহ্ আবদুল করিম বেঁচে ছিলেন ৯৬ বছর ও জালাল খাঁ ৭৮ বছর। এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে।

মুক্তির পথ কী? সাংস্কৃতিক ও লোকজ মূল্যবোধের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেসব মূল্যবোধ রয়েছে সেগুলোর অনুসন্ধান ও চর্চার ব্যাপক প্রচার দরকার। কারণ, আমাদের লোকজ গায়ক, সাধক, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন দারুণ স্বাস্থ্য সচেতন। খাদ্য গ্রহণে তাদের পরিমিতিবোধ ছিল, তারা কায়িক পরিশ্রম করতেন, তাদের হালজামানার ওষুধপত্রের প্রয়োজন হতো না।

লোকজ স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। ডেভিড আরলন্ড তার কলোনাইজিং দ্য বডি বইয়ে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ শাসন কীভাবে আমাদের সনাতনী স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কীভাবে আমরা তথাকথিত আধুনিক চিকিৎসানির্ভর একটি সমাজ গড়ে তুললাম। পৃথিবী নানা দেশ তাদের চিকিৎসার শেকড় খুঁজছে, যেমন: চীন ও ভারত।

উল্লেখ্য, আমাদের লোকজ সাধক ও গায়কেরা সুস্বাস্থ্যবান ছিলেন, ছিলেন দীর্ঘায়ু। লালন শাহ ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন। তার বিশেষ কোনো রোগব্যাধি ছিল না। কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার নিশ্চিত করেছেন, লালন শাহের সামান্য হাঁপানি ছিল। অন্যদিকে, শাহ্ আবদুল করিম বেঁচে ছিলেন ৯৬ বছর ও জালাল খাঁ ৭৮ বছর। এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে।

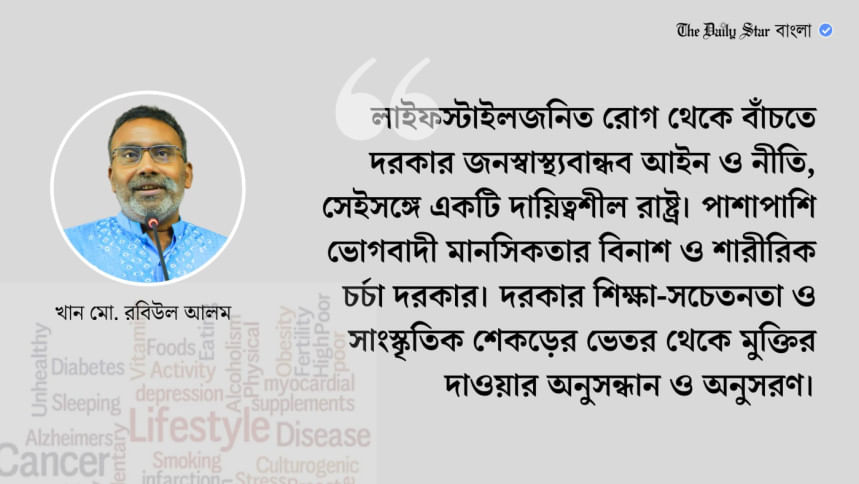

লাইফস্টাইলজনিত রোগ থেকে বাঁচতে দরকার জনস্বাস্থ্যবান্ধব আইন ও নীতি, সেইসঙ্গে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র। পাশাপাশি ভোগবাদী মানসিকতার বিনাশ ও শারীরিক চর্চা দরকার। দরকার শিক্ষা-সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক শেকড়ের ভেতর রোগব্যাধি থেকে মুক্তির দাওয়ার অনুসন্ধান ও অনুসরণ। তবেই শরীর নামের সমগ্র সত্তাটি সুস্থ থাকবে।

Comments