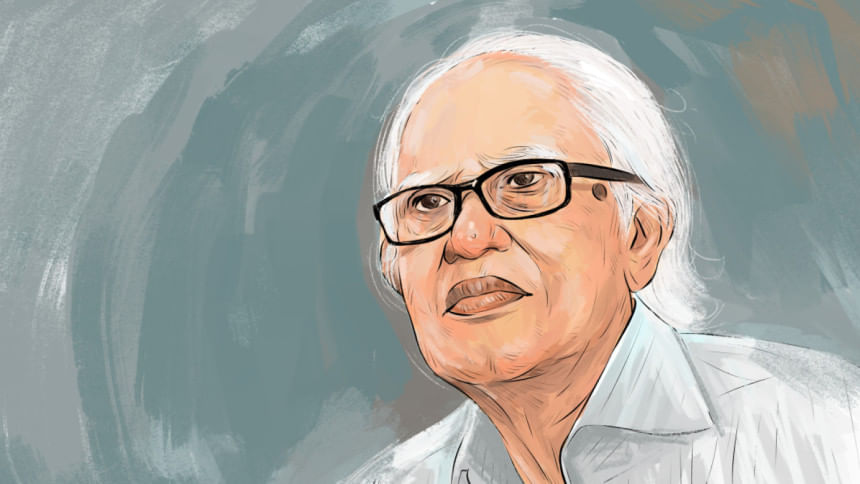

আহমদ রফিক: গল্পটা যেন হারিয়ে না যায়

মর্মান্তিক এই গল্পটা শুনেছিলাম এগারো বছর আগে, আহমদ রফিকের মুখেই। কাহিনীটা তার ব্যক্তিগত পরাজয়, অপমান ও প্রত্যাখ্যানের। আরেকদিকে হয়তো এটাই এই জনপদের অজস্র 'বেহাত বিপ্লব'-এর প্রতিচ্ছবি।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির সেই বিকেলেই আহমদ রফিকের সঙ্গে আমার প্রথম মুখোমুখি পরিচয় হয়েছিল। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয়ক একটা ঘরোয়া সভা ডেকেছিলেন কারা যেন। তেমন কেউ উপস্থিত হননি। ফলে সভার বদলে একটা জমাট আড্ডাই বসে গেলো, সময়টা তাই বৃথা যায়নি।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যগ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করার একটা অনন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন আহমদ রফিক এবং তার সঙ্গে একটি বড় উৎসাহী দল। কীভাবে সেই সম্ভাবনাময় প্রকল্পটা ধ্বংস করা হলো, সেই কাহিনীটি তিনি সেখানে বললেন।

গল্পটা এত বিষাদময় যে বহু বছর মনের ভেতর অস্বস্তি দানা বেধে ক্রমশ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছিল, তার খোঁচা বোধ করছিলাম। তাই বছর সাতেক আগে, ২০১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় বাংলা ট্রিবিউনের সাহিত্য সম্পাদক জাহিদ সোহাগের উৎসাহে স্বয়ং আহমদ রফিকের বাসাতেই হাজির হই। গল্পটাকে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না—এই তাড়ানটা মনের ভেতর কাজ করছিল। ব্যর্থতার ইতিহাসকেও আসলে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার, কীভাবে অসাধারণ সব সূচনার পর আমাদেরকে আবারও পিছিয়ে দেওয়া হয় সূচনার বিন্দুতে।

নিজ বাড়ির অনাড়ম্বর বৈঠকখানায় আহমদ রফিক বলছিলেন—

'আমি বরাবরই বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষাও। চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াশোনা তো বেশ জটিল। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, লিখিত পরীক্ষা খুব ভালো দিয়ে অনেকেই মৌখিক পরীক্ষায় উত্তর দিতে দিতে তোতলায়। অর্থাৎ জানা জিনিস অন্য ভাষায় (ইংরেজিতে) প্রকাশ করা কঠিন... এই কথাটা আমি লিখেছিও বহু জায়গায়। তখন পরীক্ষক মনে করেন এ তো কিছু জানেই না।'

'বাংলা একাডেমির সঙ্গে কথা বলে ডেভিডসনের টেক্সট বুক অব মেডিসিন আর কানিংহামের এনাটমি এই দুটো বিশাল মোটা বই বিভিন্ন জনকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলাম। সম্পাদনায় ছিলাম আমি, সাঈদ হায়দার আর পরে এসে যোগ দিলেন শুভাগত চৌধুরী।'

'আমরা সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের চিকিৎসকরা কত কম বাংলা জানেন। বিশ্বাস করবেন না, নামটা মনে নেই কে করেছিল, হৃদযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালন অধ্যায় পুরোটা আমাকে নতুন করে লিখতে হয়েছিল সম্পাদক হিসেবে। আরও অনেকগুলো অধ্যায়েও তাই। যাই হোক, তবুও সেটা বেরুলো।'

'আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোর এই অনুবাদযজ্ঞের প্রথম পর্ব এভাবে সম্পন্ন হলো। আশির দশকের শুরুর ভাগের কাহিনী এটা। কিন্তু আসল সাফল্য তো শিক্ষার্থীরা তা পাঠ করলে এবং পেশাগত জীবনে তার সফল প্রয়োগ ঘটালে। এরই ধারাবাহিকতায় অনূদিত হতে পারতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাকি সব পাঠ্যবইও। হয়তো বাকি সব বিভাগও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারতো। কিন্তু যা ঘটলো, তা স্রেফ কল্পনাতীত।'

'সেগুলো যখন গুদামে পড়ে থাকলো, আমি আর হায়দার মিলে ঢাকা মেডিকেলের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। কে ছিলেন, ঠিক মনে নেই। সামনে একজন অধ্যাপকও বসে ছিলেন। সালটাও ঠিক খেয়াল নেই, অনেক আগে। তিনি বয়সে আমাদের অনেক ছোট। তারা সবাই বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব! এটা কীভাবে সম্ভব! এটা কীভাবে সম্ভব!'

'আমাদের খুব ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ফিরে আসতে হলো। এটাও বলেছিলাম, সম্প্রতি শুনেছি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্প প্রশ্নমালা বাংলায় থাকে, যদি কেউ ইচ্ছে করে বাংলায় উত্তর দিতে পারে। বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া গেলে ছাত্ররা অনেক ভালো করবে। কাজ হলো না।'

'ওনার বললেন, কত নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে ইংরেজিতে। বললাম, সেগুলো যুক্ত করে দেওয়া যাবে নতুন সংস্করণগুলোতে। আমি তাদের বলেছিলাম, আপনিও ছাত্র ছিলেন আমিও ছাত্র ছিলাম, আমরা জানি বাংলায় উত্তর দিতে পারলে ছাত্ররা অনেক সহজে বুঝে উত্তর দিতে পারবে। কোনো লাভ হলো না। বইগুলো বাংলা একাডেমির গুদামে ঘুণে ধরে পচে শেষ হলো। কয়েক লাখ টাকার অপচয়।'

২.

পাঠ্যবইগুলো অনুবাদের কথা আহমদ রফিক ভেবেছিলেন বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের সঙ্গে বহু বছরের যুক্ততার সুবাদে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানালেন, 'পরিভাষা সমস্যার কথা সবাই বলেন তো, সেইজন্য "চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ" তৈরি করেছিলাম। আমার আগে বাংলা একাডেমির অত্যন্ত ছোট একটা পরিভাষা কোষ ছিল। আমাদেরই আরেক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তার মোর্তোজা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন, মোর্তোজা এটা করেছিলেন।'

'বাংলা একাডেমি আমাকে বলাতে, আমি ওতে কয়েক হাজার শব্দ সংযোজন করি। বইটা বেশ মোটা হয়। আমি এতে বহু শব্দ পরিবর্ধন পরিমার্জন করি। চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ নামে বাংলা একাডেমি এটা প্রকাশ করে। এরপর পরিভাষা নামে একটা অনিয়মিত সংকলন প্রকাশ করেছি বেশ কিছুদিন।'

তারপর একে একে বেড়িয়েছে রসায়ন পরিভাষা কোষ, পদার্থবিদ্যা পরিভাষা কোষ, উদ্ভিদবিদ্যা পরিভাষা কোষ...।

কিন্তু একদিকে পরিভাষা কোষ বেড়িয়েছে, আরেকদিকে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে পরিভাষার অভাবের কথাই বলে! আহমদ রফিক একটু উত্তেজিত হন। বলেন, 'আমি বলি, পরিভাষা কোনো সমস্যাই না। সমস্যা আমাদের চিন্তায়। শ্রেণিস্বার্থে। যে শ্রেণির হাতে সমাজ অর্থনীতি যাদের হাতে শাসিত, তারা যদি শিক্ষাটাকে ব্যাপক করে, যদি অনেক বেশি ছাত্র আসে, তাহলে তারা বেশি প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবে।'

আহমদ রফিক তার চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যবই অনুবাদে পরিভাষাগুলোকে বড় অংশে প্রচলিত রোমান, গ্রিক বা ইংরেজি রাখারই পক্ষপাতী। প্রশ্ন হিসেবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, চীনারা নাকি বিদেশি পরিভাষাও না নিয়ে যথাসম্ভব দেশি পরিভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করে?

উত্তরে বললেন, 'সেটা তো ঠিকই, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম, বাংলায় উচ্চশিক্ষা দিতে একেবারেই তো রাজি হয় না। তাই অন্তত ওটুকু সুবিধা দিয়ে বিদেশি পরিভাষাগুলো যথাসম্ভব রেখেই চেষ্টা করলাম।'

ভাষা আন্দোলনে কারাবরণ করা এক শহীদ অধ্যাপককে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আহমদ শরীফ তার দিনপঞ্জিতে লিখেছিলেন, 'সরকারী ও বেসরকারী সর্বক্ষেত্রে বাঙলা ব্যবহারের ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে আমার সঙ্গেই ফিরছিলেন। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বললাম, বাঙলার পক্ষে তো জোরালো বক্তৃতা দিয়ে এলেন, কিন্তু নিজের সন্তানদের তো ইংরেজী মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। উত্তরে বললেন, পাগল নাকি, আমার নিজের সর্বনাশ করব নাকি!'

আহমদ রফিক ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আর দোষারোপের পক্ষে নন। বললেন, 'সেদিনও এক নারী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে গেলেন—বাংলায় কথা বলায় তার সন্তানকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'

তাহলে পড়াচ্ছেন কেন ইংরেজি মাধ্যমে? কারণ তো সোজা, না হলে যুদ্ধে পিছিয়ে পড়বে। জ্ঞান নয়, মানদণ্ড যদি হয় ইংরেজি লেখা ও বলার ক্ষমতা, তাহলে কোন অভিভাবক তার সন্তানদের এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা কামনা করবেন? 'ফলে আমি আর অভিভাবকদের দোষ দিই না, দোষ রাষ্ট্রের, ব্যবস্থার।'

এই ব্যবস্থাটি ব্যক্তি নয়, বরং যে শ্রেণিটি ক্ষমতায় আছে, তারাই তাদের ভাষার সূত্রে অর্জিত ক্ষমতার স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে নতুনদেরও এই স্বার্থে জড়িয়ে ফেলে, কিংবা একই প্রতিযোগিতায় টেনে নিয়ে আসে। এসব আলাপে সময় ফুরলো।

৩.

ফিরে এসে মনে হলো, বইগুলোর চেহারাই তো দেখা হলো না! আবারো বৃদ্ধ মানুষটাকে জ্বালাতে হলো এবং বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি জানালেন, বইগুলোর কোনোটিই তার কাছে নেই। এতবার বাড়ি বদলেছেন, কোথায় কীভাবে সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।

যে উদ্যোগটি একটা যুগ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারতো, চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে যে বইটার উপস্থিত থাকার কথা ছিল, তার পরিকল্পকের কাছেই নেই সেটা! বাংলা একাডেমিতে? থাকতে পারে, জানালেন তিনি। নাও থাকতে পারে, তাহলে আর পাওয়া যাবে না—এমন আশঙ্কাও জানালেন।

বইগুলো একদম হারিয়ে যায়নি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো টিকে আছে। ২০১৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে বাংলা একাডেমিতে জাহিদ সোহাগ সমভিব্যাহারে দেখে এলাম। সেখানকার ধূলিধূসরিত পাঠাগারে নীরবে অপেক্ষা করছে কানিংহামের 'প্রাকটিক্যাল এনাটমি ম্যানুয়েল', দুইখণ্ডে ভেভিডসনের 'চিকিৎসা বিজ্ঞান: মূলসূত্র ও প্রয়োগ', আর সেই 'চিকিৎসাবিদ্যা পরিভাষা'। পাতা উলটে দেখলাম—১৯৮৩ সাল; জ্বলজ্বল করছে আহমদ রফিক, সাইদ আহমেদ আর শুভাগত চৌধুরীর নাম।

যুগান্তর ঘটেনি। ব্যর্থতায় পর্যবসিত এই প্রকল্পটা তারপরও বাংলায় উচ্চশিক্ষার ইতিহাস রচনার চেষ্টার মহৎ একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে, ভাষাকে ভালোবেসে বিপুল শ্রম নিয়োগের একটা প্রকল্প হিসেবে থেকে যাবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেই অধ্যক্ষের নামটাও জানা থাকলে মন্দ হতো না। একবার মনে হলো খোঁজ নেই। পরপরই অবশ্য তার প্রতি ব্যক্তিগত সব অভিযোগটা তুলে নিলাম। বাকি সবার চেয়ে বাড়তি কী এমন অপরাধ তিনি করেছেন! তার পথেই তো সব বিশ্ববিদ্যালয় একে একে সব বিদ্যার পরিসরেই বাংলা বিলুপ্ত হলো।

আহমদ রফিক পরাজিত নন। বাংলা ভাষাও না। তবে একটা সাময়িক পিছুহটা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর অসহযোগিতা, ঔদ্ধত্য আর গোপন-প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে, কখনো কখনো অন্তর্ঘাতেরও ফলে উচ্চশিক্ষায় যা কিছু অর্জন হতে পারতো, সেই অগ্রগতি ঘটেনি। অন্যদিকে, বহু দেশেই মাতৃভাষা জনগণের জাতীয় জাগরণের আগে পর্যন্ত শাসকদের, অভিজাতদের এই উপেক্ষার শিকার হয়েছে।

৪.

আহমদ রফিকদের এই উদ্যোগটা সেদিন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন করলে আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বিশাল বদলের সূচনা হতে পারতো। কেননা, আহমদ রফিকের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও বহু তরুণ নেমে পড়েছিলেন এই কাজে। ড. খাইরুল ইসলামের একটা স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত করি—

'আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইংরেজি বই বাংলায় অনুবাদ করার একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। মেডিকেল কলেজের পাঠ্যবই অনুবাদ করার জন্য তারা উদগ্রীব। ডেভিডসনের মেডিসিন বইটি অনুবাদ করার সাহস দেখালেন ভাষাসৈনিক ডা. আহমেদ রফিক ও তার বন্ধুরা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা টেন টিচার্সের ধাত্রীবিদ্যা বইটা অনুবাদ করবো। আমরা গেলাম বাংলা একাডেমিতে।'

'আমাদের মতো নবীনদের উৎসাহে তারা মুগ্ধ হলেও ভরসা করতে পারলেন না। বললেন, খ্যাতনামা কেউ এতে নিয়োজিত হলে তারা কাজটা দিতে পারেন। আমি সাহস করে গেলাম সুরাইয়া জাবীন ম্যাডামের কাছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি একটা চ্যালেঞ্জ দিলেন। তিনি প্রথম একটা অধ্যায়ের নমুনা দেখবেন; তারপর ভরসা পেলে রাজী হবেন।'

'আমরা একটা অধ্যায় অনুবাদ করে ওনাকে দেখালাম। কয়েক দিন ধরে সেটা লাইন বাই লাইন দেখলেন; কিছু জায়গা অদল বদলের পরামর্শ দিলেন; তারপর স্মিত হেসে রাজী হলেন—একটা শর্ত সাপেক্ষে। প্রতিটা অধ্যায় তিনি একইভাবে যাচাই-বাছাই করে দিবেন। যত সময়ই লাগুক তার পর্যালোচনা ছাড়া কোনো অধ্যায় চূড়ান্ত হবে না। আমরা রাজী হলাম।'

এভাবে সুরাইয়া জাবীনের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে ধাত্রীবিদ্যাও বাংলায় অনুদিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। সেইসঙ্গে নাম পাচ্ছি খাইরুল ইসলাম, লিয়াকত আলী ও খসরু ইসলামের।

এই অনুবাদকর্মেরও একই পরিণতি হয়েছিল। ডেভিডসনের 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলসূত্র ও প্রয়োগ' এবং কানিংহ্যামের 'প্রাকটিক্যাল অ্যানাটমি ম্যানুয়েল'র মতোই ধাত্রীবিদ্যারও আর কোনো পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন পড়েনি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো গতিশীল একটা বিজ্ঞানে এই বইগুলো এখন নিশ্চয়ই নিছক প্রত্মসামগ্রী।

কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে আমাদের জাতিগত প্রবেশহীনতার কারণ হিসেবে এই ঘটনা আজও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। যদিও ইত্যবসরে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইরান, কোরিয়াসহ অনেকগুলো জাতি তাদের মাতৃভাষায় আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা পুরোপুরি রপ্ত করেছে। চিকিৎসাবিদ্যাকে মানসম্পন্ন বাংলায় অনুবাদের যে উদ্যোগকে কায়েমী অংশ অগ্রসর হতে দেয়নি, তা এখন চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বহুক্ষেত্রে মুখস্থ করার বই আকারে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাজার দখল করছে।

'৫২-র ভাষা আন্দোলন বহু তরুণকে বদলে দিয়েছিল আজীবনের জন্য। মতিন-তোয়াহা-অলি আহাদসহ আরও অনেকে রাজনীতি করেছেন চিরজীবন। আরও অনেকেই রাজনীতির খুব কাছাকাছি থেকে অন্য কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু। আহমদ রফিক তাদেরই একজন। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ বা আন্দোলনের ইতিহাসটাকে শুদ্ধভাবে রচনা শুধু নয়, ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সমাজটাকেও পুনর্নির্মাণের সাধ্যমতো চেষ্টায় সবসময় সজাগ থেকেছেন আহমদ রফিক।

ফিরোজ আহমেদ, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য, গণসংহতি আন্দোলন; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। [email protected]

Comments