জিন্নাহ-সোহরাওয়ার্দী-গান্ধী: সম্পর্কের জটিল রসায়ন

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রধানতম স্রষ্টা। অন্যদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিভিতের একজন। উভয়ে তারা সাহসী ও উদ্যমী ছিলেন।

জিন্নাহর তুলনায় সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তার ভরকেন্দ্র ছিল আঞ্চলিক চরিত্রের। কিন্তু গণ-চরিত্রের এক সমর্থক ভিত্তি ছিল তার। জিন্নাহকে পাকিস্তানের স্রষ্টা হয়ে উঠতে সোহরাওয়ার্দীর বড় আকারে অবদান ছিল। সোহরাওয়ার্দী সেই তুলনায় জিন্নাহর কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন কম।

অন্যদিকে, সোহরাওয়ার্দীর পেশাগত জীবনে পরিবারের বিপুল ঐতিহ্য ও প্রভাবে যেভাবে কাজ করেছে—সেই তুলনায় ব্যক্তি জিন্নাহ স্বনির্মিত। তবে উভয়ে ভারতবর্ষের কুলীন মুসলমান সমাজেরই প্রতিনিধি ছিলেন। বয়সে তাদের ব্যবধান ছিল ১৬ বছর। ১৯২৭ সালের আগস্টে উভয়ের রাজনৈতিক যোগাযোগের শুরু। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর সেটা জীবন্ত ছিল।

১৯২৬ সালের সর্বভারতীয় দাঙ্গার পটভূমিতে কিছুদিন পর সিমলায় হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিদের এক শান্তি সম্মেলন বসেছিল। জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দী উভয়ে তাতে যোগ দেন। জিন্নাহ তখনও পুরোপুরি কংগ্রেস ছেড়ে লীগে চলে যাননি। আর, সোহরাওয়ার্দী তখন কেবল মুসলিম লীগের কিছু কর্মসূচিতে যেতে শুরু করেছেন।

এ সময় ক্রমাগত হিন্দু-মুসলমান বৈরিতা জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর মনোজগতে এরকম একটা আবহ তৈরি করে যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সম্ভাবনা হয়তো অধরাই থাকবে। দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে একই সঙ্গে স্বদেশে সরকার পরিচালনা করতে পারবে—এটা হয়তো কেবলই একটা কল্পকথা। সোহরাওয়ার্দী তার খসড়া স্মৃতিকথায় সেরকমই বলে গেছেন।

সোহরাওয়ার্দীর এরকম অনুভূতির পেছনে কাজ করেছে ১৯২৩ সালের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অকার্যকর হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে জিন্নাহর হতাশার পেছনে কাজ করে থাকবে ১৯১৬ সালের 'লখনৌ চুক্তি'র একই ধরনের পরিণতি।

এর পরপর সোহরাওয়ার্দী বাংলায় ও জিন্নাহ জাতীয়ভাবে নিজ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করায় মনোযোগ বাড়িয়ে দেন। তবে জিন্নাহর বেলায় সেটা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। এ সময় সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিতে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন থাকলেও জিন্নাহ ১৯৩০ থেকে প্রায় চার বছর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে লন্ডনে ছিলেন।

দুজনের পারস্পরিক যোগাযোগহীনতার এ সময় মুসলমানদের স্বার্থের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর চেয়েও ফজলুল হকের অবস্থানকে বেশি সমর্থন করতেন। হক এ সময় বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। পরে অবশ্য ১৯৪১ সাল নাগাদ পরপর দুবার 'হক মন্ত্রিসভা'র পতনে সোহরাওয়ার্দী বিপুল ভূমিকা রেখেছেন। যে দ্বন্দ্বে মুসলিম লীগ থেকেও ফজলুল হককে বেরিয়ে যেতে হয়।

ততদিনে সোহরাওয়ার্দী ও জিন্নাহ একই রাজনৈতিক দলে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ১৯৩৪ সালে জিন্নাহ ভারতবর্ষে ফিরে নতুন করে সংগঠক খুঁজতে নামার পরই সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তার সাংগঠনিক মৈত্রী তৈরি হয়।

জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা তৈরিতে হাসান ইস্পাহানি ও আগা খানের ভূমিকা ছিল। সেটা ঘটে ১৯৩৬ সালে। এ বছরই সোহরাওয়ার্দীর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া। নাজিমউদ্দীন ও ইস্পাহানির প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত সত্ত্বেও জিন্নাহ জানতেন বাংলায় মুসলিম লীগকে প্রধান দলে পরিণত করতে সোহরাওয়ার্দীকে লাগবে।

প্রিয়ভাজন না হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সম্পাদক পদে সোহরাওয়ার্দীকে বাছাই করার মধ্যদিয়ে জিন্নাহ দূরদর্শিতার শিক্ষণীয় এক নজির স্থাপন করেছিলেন। জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর ওই ঘনিষ্ঠতা দারুণভাবে লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছিল। যার পরিণতি হিসেবে দলটি ফজলুল হকের দলের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলো।

ইস্পাহানি লিখেছেন, ১৯৩৬ সালে জিন্নাহ যখন প্রথম কলকাতার হাওড়ায় ট্রেন থেকে নামেন মাত্র তিন ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন। এক দশক পর ১৯৪৬ সালে তিনি যখন নির্বাচনী প্রচার চালাতে আবার বাংলায় আসেন তখন হাজার হাজার মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। এ পার্থক্য তৈরি হয় সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের মাধ্যমে।

সোহরাওয়ার্দীর ও আবুল হাশিম মুসলিম লীগে সদস্য হওয়ার নিয়ম-কানুন শিথিল করে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে দলটিকে সাধারণ মুসলমানদের দল করে তুলেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যার চূড়ান্ত ফল মেলে। তবে এই নির্বাচনের ফল কেবল প্রজা পার্টির বিরুদ্ধে লীগের বিজয় ছিল না, একই সঙ্গে জিন্নাহর বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর বিজয়ও ছিল।

এই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে বাংলায় জিন্নাহর প্রিয়ভাজন খাজা নাজিমউদ্দীন গ্রুপ মুসলিম লীগের ভেতর অনেকাংশে কোণঠাসা হয়ে যায়। আবার, বাংলায় মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী ফল সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক দরকষাকষিতে জিন্নাহর হাতকেই শক্তিশালী করে। সেটা এতটাই শক্তিশালী হয় যে, পরবর্তীকালে তিনি সোহরাওয়ার্দীকেও অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন।

একই দলের দুই প্রধান চরিত্র হয়েও জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দী পরস্পর নীরব এক প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন নিয়মিত। যদিও কখনো তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর একটা মিলের দিক—উভয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রথমে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেই উপনিবেশ-উত্তর সমাজের রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিলেন।

প্রমাণ হিসেবে জিন্নাহর প্রথম জীবনে কংগ্রেসে যুক্ত হওয়া, মুসলিম লীগ গঠনের বিরোধিতা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। একইভাবে শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে মিলে বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্য সোহরাওয়ার্দীর স্বল্পকালীন প্রচেষ্টার কথাও বলা যায়।

কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের বিকাশও সি আর দাশের সঙ্গে মিলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' তৈরির ভিতর দিয়ে। কিন্তু জিন্নাহর মতো সোহরাওয়ার্দীও তাদের এরকম আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়বাদী রাজনৈতিক কৌশল বদল করেছেন পরে।

বাংলার মুসলিম লীগের প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়েও সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর প্রিয়ভাজন হতে পারেননি কখনো। তার বড় প্রমাণ লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাকে অন্তর্ভুক্ত না করা। আরও প্রমাণ রয়েছে এর।

১৯৪৩ সালে ফজলুল হক সরকারের দ্বিতীয় দফায় চূড়ান্ত পতনের পর লীগের ভেতর থেকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর দাবিই ছিল বেশি গুরুত্ব পাওয়ার মতো। কিন্তু জিন্নাহর পক্ষপাত ছিল নাজিমউদ্দীনের দিকে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে জিন্নাহ ও ইস্পাহানির পারস্পরিক চিঠিপত্র থেকে তার সাক্ষ্য মেলে। সোহরাওয়ার্দীকে বাংলার বাইরে প্রভাব বাড়াতে দেওয়ার কোনো সুযোগ দিতে চাননি জিন্নাহ। অথচ ১৯৪৬ সালে জিন্নাহ যখন 'ডাইরেক্ট একশন ডে'র কর্মসূচি ঘোষণা করেন, তার বাস্তবায়নে সোহরাওয়ার্দীকেই বেশ উদ্যোগী দেখা গিয়েছিল।

যদিও জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দী দুজনেরই লক্ষ্য ছিল ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ। কিন্তু জিন্নাহ যেখানে পুরো ভারতের এবং বিশেষভাবে উত্তর মুসলমানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেন, সোহরাওয়ার্দীর বেলায় অগ্রাধিকার ছিল বাংলার মুসলমানরা।

জিন্নাহ কেন্দ্রীয় নেতা হলেও বাংলায় দলের বিকাশে তার সব সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না সোহরাওয়ার্দী। এখানকার সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাইতেন। যার প্রমাণ হিসেবে প্রদেশ লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিমের নির্বাচনের কথা বলা যায়।

সোহরাওয়ার্দীর পছন্দের প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিম যখন 'মিল্লাত' নামে একটা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করতে যান, তখন জিন্নাহ তাতে উৎসাহী ছিলেন না। তার পক্ষপাত ছিল মওলানা আকরম খাঁয়ের দৈনিক আজাদের প্রতি।

জিন্নাহ কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে প্রাদেশিক নির্বাচনকালে অর্থ সহায়তা দেওয়ার সময়ও সেটা সোহরাওয়ার্দীর হাতে না দিয়ে ইস্পাহানির কাছে পাঠাতেন সচরাচর। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের আগে আগে প্রাদেশিক মুসলিম লীগে এই দুই উপদলের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ বেশ তীব্রতা পায়, বিশেষ করে যখন বোঝা যাচ্ছিলো নির্বাচনে লীগ জিতবে।

নির্বাচনে নাজিমউদ্দীনের পরাজয়ের ফলে সেই যাত্রা দলীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সোহরাওয়ার্দী বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তবে এ সময় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জিন্নাহর সম্মতি পেতে সোহরাওয়ার্দীকে পরোক্ষে হলেও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের এরকম অবস্থান মেনে নিতে হয়েছিল যে, ভবিষ্যতের ভারত হবে কেবল দুটি দেশ। অর্থাৎ বাংলার মুসলমানরা জিন্নাহর প্রস্তাবিত 'পাকিস্তানে'ই নিজেদের সমর্পণ করবে। যদিও সোহরাওয়ার্দী বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্যও চেষ্টা ছাড়েননি।

বাংলার রাজনীতিতে জিন্নাহ যে নাজিমউদ্দীন ও ইস্পাহানিকে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন, সেটা কখনো গোপন ব্যাপার ছিল না। ফলে সোহরাওয়ার্দীর মাঝেও নিজস্ব একটা উপদল গড়া এবং সেটার প্রতি আলাদা পক্ষপাত প্রকাশ পেতো। এই উপদলীয় বৈরিতার জন্য সোহরাওয়ার্দীকেই বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি প্রত্যাশিত জায়গা পাননি। মুসলিম লীগে তিনি যে উপদল নিয়ন্ত্রণ করতেন তাতে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যতটা ছিল, ততটা ছিল না কোনো বিশেষ ভাবাদর্শিক বন্ধন। ফলে ভারতভাগের পর জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের পক্ষপাতে নাজিমউদ্দীন গ্রুপ খুব সহজে দীর্ঘসময় সোহরাওয়ার্দীকে কোণঠাসা রাখতে পেরেছিলেন।

জিন্নাহ বিভিন্ন পরিসরে নীতিগত আলাপে সোহরাওয়ার্দীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করেও খণ্ডিত বাংলার একাংশ নিয়ে নিজের 'পাকিস্তান' ধারণা বাস্তব করে ফেলেছিলেন। জিন্নাহ 'অখণ্ড বাংলা'কে এতটুকুই চেয়েছিলেন, যদি সেটা পাকিস্তানের সহযোগী রাষ্ট্র হয়।

সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংগঠক আবুল হাশিমও একই অবস্থার শিকার হন। ভারতভাগ পরবর্তী বাংলার মুসলিম লীগের বিধায়কদের মাঝে ভোটে দেখা যায় সোহরাওয়ার্দী ৩৯:৭৫ ভোটের ব্যবধানে নাজিমউদ্দীন গ্রুপের কাছে হেরে গেছেন।

জিন্নাহর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্কে শুরু থেকে সমঝোতা ও মতভিন্নতা পাশাপাশি অবস্থান করলেও নিজস্ব স্মৃতিচারণে শেষোক্তজন প্রথমোক্তজন সম্পর্কে তিক্ত কোনো মূল্যায়ন করেছেন এমন পাওয়া যায়নি। উভয়ের রাজনৈতিক দক্ষতার তুলনা করতে যেয়ে অখণ্ড বাংলার প্রশ্নটা তুলে ধরা যায়। সোহরাওয়ার্দী এই ধারণা তুলে ধরেও বিজয়ী হয়ে আসতে পারেননি।

আবার জিন্নাহ বিভিন্ন পরিসরে নীতিগত আলাপে সোহরাওয়ার্দীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করেও খণ্ডিত বাংলার একাংশ নিয়ে নিজের 'পাকিস্তান' ধারণা বাস্তব করে ফেলেছিলেন। জিন্নাহ 'অখণ্ড বাংলা'কে এতটুকুই চেয়েছিলেন, যদি সেটা পাকিস্তানের সহযোগী রাষ্ট্র হয়।

জিন্নাহর এই অবস্থান মূলত হাসান ইস্পাহানি, আদমজী, হাজি দাউদসহ বড় বড় মুসলমান শিল্পপতিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারাও বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন, তবে সেটা যদি পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকে। পাকিস্তানভুক্ত ঐক্যবদ্ধ বাংলা তাদের ব্যবসা-স্বার্থের সঙ্গেও মানানসই হতো। কিন্তু তাদের ওইরকম অবস্থান বাংলার বিভক্তি থামানোর উদ্যোগে আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর কোনো কাজে লাগেনি। কারণ রাজনৈতিক মৈত্রীর জায়গায় তারা সোহরাওয়ার্দী শিবিরে ছিলেন না, জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের সঙ্গেই ছিল তাদের ঘনিষ্ঠতা।

১৯৪৭-এর প্রথমার্ধের এই অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো শিগগির নতুন এক সোহরাওয়ার্দীকে দেখতে পায় কলকাতার সমাজ। যে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর বদলে ঝুঁকে পড়েছেন তখন গান্ধীর দিকে।

২.

গান্ধীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক নিয়ে সমকালীন বঙ্গে সামান্যই আলাপ হয়। অথচ বাংলার ইতিহাসের অনন্য এক রাজনৈতিক সম্পদ বলা যায় একে। অনেক মিল-অমিল ছিল তাদের দুজনের। এর মাঝে একটা মিল খুবই গৌরবের এবং আরেক মিল অতি বেদনাবিদূর।

১৯৪৭ সালের আগস্টে তারা বহু রাজনৈতিক সহযোগীর বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি রুখতে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার সাতচল্লিশের আগস্ট নির্মমভাবে উভয়কে রাজনৈতিকভাবে নিঃস্ব করে ফেলেছিল। সোহরাওয়ার্দীকে পরে সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখবো আমরা। কিন্তু গান্ধীকে হিন্দু উগ্রবাদীরা সে সুযোগও দেয়নি আর।

গান্ধীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে নোয়াখালীতে দাঙ্গার পর। এ সময় পরস্পরকে তারা অনেক চিঠিপত্র লিখেন। কলকাতা দাঙ্গার ক্ষত না শুকাতেই নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়।

কলকাতা দাঙ্গা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সমালোচনার মুখে থাকা মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর জন্য নোয়াখালীর ঘটনা বাড়তি রাজনৈতিক দুর্যোগ ছিল। তবে সোহরাওয়ার্দী নোয়াখালীর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় হয়ে তার ভাবমূর্তি ভালো করার একটা সুযোগও পান। কিন্তু তাকে এ ক্ষেত্রে সফল বলা যায় না।

প্রথমত তিনি দাঙ্গার পটভূমি তৈরিতে মুসলমানদের দিকের প্রধান এক চরিত্র গোলাম সারোয়ারকে নির্দোষ দাবি করে মতামত দেন। ১৭ অক্টোবর তার এরকম বিবৃতি প্রকাশিত হয় 'স্টার অব ইন্ডিয়া'য়। তিনি দাঙ্গায় নিহতদের সংখ্যা কমিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন বলেও সমালোচকদের অভিমত আছে।

নোয়াখালীতে জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা বড় ধরনের ভীতি ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসভঙ্গের কারণ ছিল। কলকাতার অনেক প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকা কলকাতা রায়টের সময় থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সমালোচক ছিল। নোয়াখালীতে হিন্দুদের দুরবস্থা তাদের ভাষা আরও তীব্র করে।

গান্ধীর নোয়াখালী সফরকে ঘিরে সোহরাওয়ার্দী লীগের একাংশের তরফ থেকে দলীয় চাপে পড়েন। অর্থাৎ প্রশাসক সোহরাওয়ার্দী এ সময় চাপে পড়েছিলেন সহিংসতার বিস্তার রুখতে হিমশিম খেয়ে, আর মুসলিম লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দী চাপে পড়েন সহিংসতা থামানোর প্রয়াসে গান্ধীর উদ্যোগের প্রতি তীব্র আঞ্চলিক বৈরিতায়।

নোয়াখালী দাঙ্গার দ্বিতীয় মাসে বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। সেখানে দাঙ্গার প্রধান শিকার ছিলেন মুসলমানরা। এভাবে কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহার মিলে ত্রিমুখী এক মানবিক সংকট ও রাজনৈতিক জটিল অবস্থা দেখা দেয় সেসময়।

বিহার থেকে চলে আসাদের কলকাতায় পুনর্বাসনের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছিলো সোহরাওয়ার্দী প্রশাসনকে। ফলে সোহরাওয়ার্দী গান্ধীর নোয়াখালী যাত্রায় শামিল হননি। তবে আগে-পরে দাঙ্গাকালে তিনি নোয়াখালী গিয়েছিলেন দুবার। গান্ধীর 'মিশনে' তিনি কন্যা বেগম আখতার জাহানকেও দিতে চাইছিলেন। কিন্তু সেসময় অনেক লীগ সংগঠক বেগম আখতারের পর্দা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। ফলে ওই যাত্রায় সোহরাওয়ার্দী কন্যারও নোয়াখালী যাওয়া বাতিল হয়।

নোয়াখালী মিশনে গান্ধীর যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সোহরাওয়ার্দী কলকাতা থেকে নোয়াখালীমুখী বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা করেন এবং গান্ধীকে সেখানে স্বাগত জানাতে তার মন্ত্রিপরিষদ সদস্য শ্রমমন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমেদকে পাঠান। সোহরাওয়ার্দী নিজেও ১৯ নভেম্বর নোয়াখালীর কাজিরখিল গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। এর আগে ১৮ অক্টোবরও গভর্নর বারোজকে নিয়ে ফেনী গিয়েছিলেন তিনি।

নিজের অখণ্ড বাংলার ধারণার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ১৯৪৭ সালের ১০ ও ১২ মে সোহরাওয়ার্দী আবার গান্ধীর কাছে যান। তবে সেই প্রচেষ্টায় কোনো লাভ হয়নি। কংগ্রেসে গান্ধী নয়, তখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন নেহেরু ও প্যাটেল। আর মাঠে সিদ্ধান্ত দিচ্ছিলো রায়ট।

তারপরও ১৯৪৭ সালের আগস্টে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের শেষ সপ্তাহে এসে গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় এমন এক শক্তিশালী রাজনৈতিক অধ্যায়ের জন্ম দেন—যার তুলনা বাংলার পরবর্তী ইতিহাসে আর নেই।

নোয়াখালী শান্তি মিশনের প্রথমপর্ব শেষ করে গান্ধী কাশ্মীর চলে গিয়েছিলেন। '৪৭-এর ১ আগস্ট কাশ্মীর থেকে আবার নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও কলকাতায় সোহরাওয়ার্দী ও মুসলমান নেতৃত্ব তাকে অনুরোধ করেন এখানে কিছু দিন থেকে যেতে। নোয়াখালী যাওয়া স্থগিত করে গান্ধীর কলকাতায় অবস্থান ছিল তখন তার দিক থেকে বেশ সাহসী সিদ্ধান্ত। স্থানীয় মুসলমানদের জন্য এটা বেশ স্বস্তিদায়ক ছিল।

গান্ধী এ সময় শর্ত দেন, তিনি এখানে থাকবেন, যদি সোহরাওয়ার্দী তার সঙ্গে থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি নোয়াখালীর হিন্দুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন। সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবে রাজি হন এবং তিনি দাবি করেন, গান্ধী যেন কলকাতায় থাকার জন্য এমন একটি পাড়া বেছে নেন, যেখানে মুসলমানরা দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

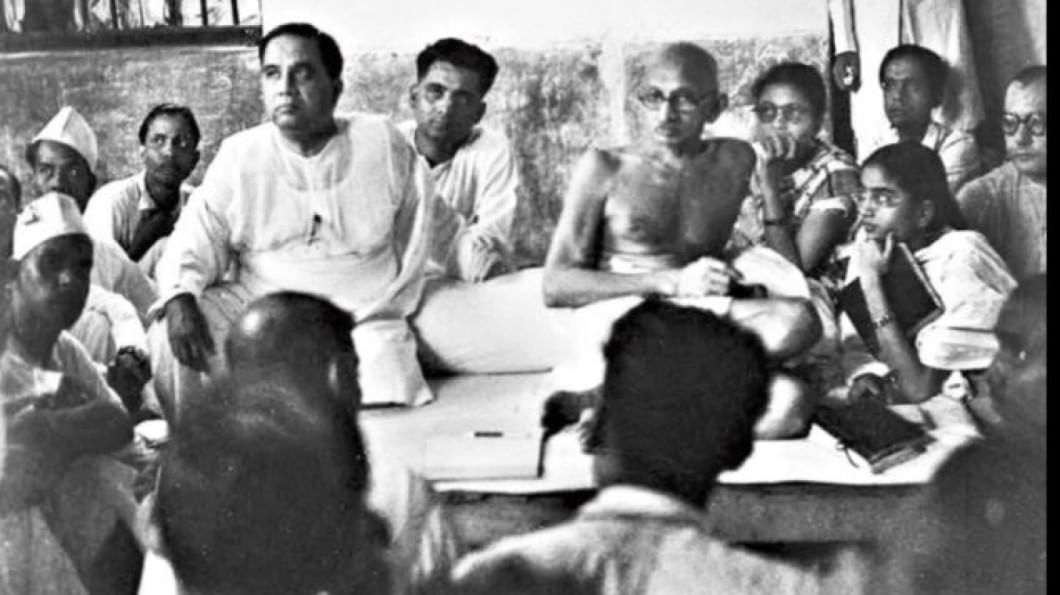

সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধ অনুযায়ী কলকাতার বেলিয়াঘাটা এলাকায় সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি সড়কের হায়দারী মনজিল (এখন যা 'গান্ধী ভবন') নামে দাঙ্গায় পরিত্যক্ত এক মুসলমান বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন তারা। ১৩ আগস্ট থেকে সেখানে থাকতে শুরু করেন উভয়ে। গান্ধী রাত-দিন সবসময় থাকতেন। সোহরাওয়ার্দী কেবল দিনের কিছুটা সময় আসতেন।

এই এলাকার মুসলমানরা দাঙ্গায় হয় নিহত বা আহত বা পালিয়ে গিয়েছিলেন। হায়দারী মনজিল বাড়িটিও একজন অবাঙালি মুসলমান ফেলে চলে যান।

ওই বিধ্বস্ত বাড়ির মতোই ছিল তখন গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অবস্থা। গান্ধীর অহিংসা যেমন তখন বাংলা কিংবা বৃহত্তর ভারতবর্ষে আবেদন রাখতে পারছিল না- সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলাও তখন ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু হায়দারী মনজিলে এই দুজনের সত্যাগ্রহ তখনকার উত্তেজনায় ভরা কলকাতায় দারুণ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

হায়দারী মনজিল থেকে গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দী এ সময় প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও যৌথভাবে বক্তব্য রাখতে বের হতেন।

নোয়াখালীতে সহিংসতার পর গান্ধী যে ১৯৪৭ সালে এসে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে এভাবে যৌথ শান্তি মিশনের উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা কংগ্রেসের অনেকের পছন্দ ছিল না। হিন্দু মহাসভার তো নয়ই। অনেকে এই সম্পর্কের রসায়ন খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টার সূত্রেই জানা যায়, গান্ধীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক বহু পুরানো। ১৯১৮ সালে তাদের প্রথম দেখা হয় পূর্ববাংলার ফরিদপুরে এবং তখন শেষোক্তজন প্রথমোক্তজনের কাছে 'পুত্রের মতো স্নেহ' আশা করেছিলেন।

হায়দারী মনজিল থেকে তারা যেসব বক্তৃতার আসরে যেতেন, সেখানে সোহরাওয়ার্দী 'জয়হিন্দ' বলেই ভাষণ শেষ করতেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে নিজেদের পতাকা হিসেবে গ্রহণের জন্য এখানকার মুসলমানের কাছে আহ্বান রাখেন এ সময়। এসবের মাধ্যমে তিনি ধারণা দিতে শুরু করেন, বাংলার পশ্চিম অংশে রয়ে যাওয়া মুসলমানরা এখন ভারতের নাগরিক।

তবে নোয়াখালী না গিয়ে মুসলমানদের স্বার্থে গান্ধীর কলকাতা অবস্থানে হিন্দুদের একাংশ এ সময় ছিল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সোহরাওয়ার্দীর নিরাপত্তাও তখন ক্রমে ঝুঁকিতে পড়তে থাকে। একদিন বেলিয়াঘাটায় তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়া হয়।

সোহরাওয়ার্দী এ সময় গান্ধীর সঙ্গে প্রতিদিন ঘুরে বেড়ানোর মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার কংগ্রেস নেতাদের হাতে যায়। ধীরে ধীরে কলকাতার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আবার অবনতি ঘটতে শুরু করে। শিখরা এবারের দাঙ্গায় প্রধান এক চরিত্র হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে পাঞ্জাব পরিস্থিতির সংযোগ ছিল।

তবে ৪ সেপ্টেম্বর অনশনরত গান্ধীর সামনে এসে ৩৫ ব্যক্তি এই মর্মে বক্তব্য দেন, দাঙ্গায় তারা প্রত্যেকে খুন করেছেন, তবে গান্ধী অনশন ভাঙ্গলে তারা আর এসব কাজ করবে না। সম্মিলিত এই অঙ্গীকারের পর ৪ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দীর হাত থেকে শরবত খেয়ে গান্ধী অনশন ভাঙেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। সোহরাওয়ার্দী রেলস্টেশনে তাকে বিদায় জানান। এ সময় অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখা যায়—সোহরাওয়ার্দী কাঁদছিলেন।

Comments