শামসুর রাহমান যেভাবে ‘আমাদের কবি’ হয়ে উঠলেন

তাঁর বাড়িতে কোনো কারণ ছাড়াই অনেকবার গিয়েছি আমি। একা গিয়েছি, বন্ধুদের সঙ্গে দল-বেঁধে গিয়েছি; নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি, আবার বিনা নিমন্ত্রণেও গিয়েছি; সকালে-দুপুরে-বিকেলে এমনকি মধ্যরাতেও তার বাড়িতে হানা দিয়েছি। কোনো সংকোচ ছিল না, দ্বিধা ছিল না। এমন এক পরিবেশ তিনি তৈরি করে রেখেছিলেন যে, তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য কেবল ইচ্ছেটুকুই যথেষ্ট ছিল। দুঃসহ ট্রাফিক জ্যাম, শহরময় কালো ধোঁয়া-ধুলো আর যন্ত্রদানবের বিরামহীন বিকট উচ্চ শব্দ- এইসব পেরিয়ে তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছালে শরীর ও মনজুড়ে এক ধরনের প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়তো। শ্যামলীর এক নম্বর সড়কে তার ছোট্ট দোতলা বাড়িটি নির্জন-শান্তিময়। আর তার ঠোঁটজুড়ে সারাক্ষণ মৃদু হাসি। যেন সারাদিনই তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতেন চেনা-অচেনা, আমন্ত্রিত-অনাহুত অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানাতে। তিনি শামসুর রাহমান। আমাদের কবি।

তাঁকে যারা চেনেন তারা জানেন, তিনি কতখানি সজ্জন ছিলেন। খ্যাতির অহংকার তাকে স্পর্শ করেনি কোনোদিন। আর তাঁর দরজা খোলা থাকতো সবার জন্যই, সারাক্ষণ। কথাটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বললাম। যতবার গিয়েছি তাঁর বাসায়, দেখেছি দরজা হাট করে খোলা, গ্রামের বাড়িতে যেমন থাকে, সেরকম। তিনি থাকতেন দোতলায়, নিচতলার মূল প্রবেশপথই খোলা। কেউ সেখানে বসে থাকতো না আগন্তুককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ওপরে উঠে গেলেও বাড়ির কেউ জানতে চাইত না- কে আপনি, কোত্থেকে এসেছেন ইত্যাদি। যেন ধরেই নেওয়া হতো, কবির সঙ্গে দেখা করতে লোকজন আসবেই, তাদের জিজ্ঞেস করার কিছু নেই।

একবার নিজের বাড়িতে তিনি মৌলবাদীদের দ্বারা শারীরিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। দরজা তো খোলাই থাকত, কারো বারণ ছিল না যাওয়ার, তারা গিয়ে ছুরিকাঘাত করেছিল। তারপর পুলিশি প্রহরা বসেছিল বাড়ির সামনে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেউ গেলে পুলিশ নাম-ধাম জিজ্ঞেস করত বটে, কিন্তু শামসুর রাহমানের কাছে ওসবের কোনো মূল্য ছিল না। পরিচিত হোক বা অপরিচিত, ভেতরে ডাক পড়তই। পুলিশি প্রহরাও তাকে কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এরকম খোলা দরজা এই শহরে আর একটিও ছিল না, এমন উদার-আন্তরিক সম্ভাষণ আর কোথাও গেলে পাওয়া যেত না। তিনি কেবল বাংলা কবিতারই প্রধান পুরুষ ছিলেন না, মানুষ হিসেবেও হয়ে উঠেছিলেন সকলের আত্মীয়, যার কাছে ইচ্ছে হলেই যাওয়া যেত, দ্বিতীয়বার ভাববার প্রয়োজন হতো না।

একটা ঘটনা বলি। বছর-কুড়ি আগের কথা। আমরা তখন একেবারে টগবগে তরুণ, প্রায় প্রতিদিন শাহবাগের আজিজ মার্কেটে আড্ডা দিই। সেই আড্ডা ভাঙলে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি শাহবাগ মোড়ে, সেখানেও চলে অনেকক্ষণ। যেদিনের কথা বলছি সেটি ছিল ডিসেম্বরের পনের তারিখ, বিজয় দিবসের আগের দিন। বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস- এই ধরনের বিশেষ দিনগুলোর প্রথম প্রহরটা আমরা পথেই থাকতাম, বাসায় নয়। সেদিনও সেরকমই সিদ্ধান্ত ছিল। একসময় আলোকচিত্রশিল্পী নাসির আলি মামুন ভাই যোগ দিলেন আমাদের আড্ডায়। বললেন, 'চলেন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি।' কিন্তু এত রাতে কোথায় যাওয়া যায়? 'কেন রাহমান ভাইয়ের বাসায়!' আমরা হৈহৈ করে উঠলাম। তাই তো!

বিজয়ের প্রথম প্রহরে প্রিয় কবির সান্নিধ্যের চেয়ে কাঙ্ক্ষিত আর কী-ই বা হতে পারে? রাত তখন এগারোটা পার হয়ে গেছে, এত রাতে কারো বাসায় যাওয়া শোভন কি না, সে-কথা আমাদের মনেই এলো না। তার বাসায় গিয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন ঘড়িতে বারোটার কাঁটা ছুঁইছুঁই। সত্তরোর্ধ্ব রাহমান ভাইয়ের ঘুমানোর আয়োজন ভেস্তে গেল আমাদের আকস্মিক আগমনে। কিন্তু তাতে এতটুকু বিস্মিত নন তিনি, বিরক্ত তো ননই। যেন আমাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন এমন এক ভঙ্গিতে মৃদু-মায়াময় হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক জমিয়ে আড্ডা দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা, রাস্তায় নেমে দেখলাম- তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন ব্যালকনিতে, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন আমাদের।

হ্যাঁ, মধ্যরাতেও শামসুর রাহমানের দরজা খোলা থাকত সবার জন্য।

২

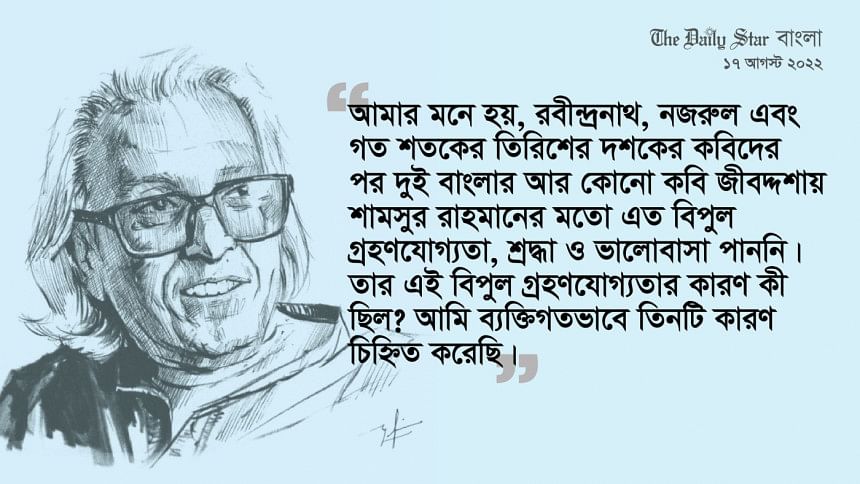

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং গত শতকের তিরিশের দশকের কবিদের পর দুই বাংলার আর কোনো কবি জীবদ্দশায় শামসুর রাহমানের মতো এত বিপুল গ্রহণযোগ্যতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাননি। তার এই বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণ কী ছিল? আমি ব্যক্তিগতভাবে তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছি।

প্রথমটি, তাঁর বিনয় এবং জীবনাচরণ। এই লেখার শুরুতেই একবার বলেছি, খ্যাতির অহংকার তাকে স্পর্শ করেনি। একদিন এক ব্যক্তিগত আড্ডায়-আলাপচারিতায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- 'দুই বাংলায় আপনার যে এত বিপুল খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা আছে, আপনাকে দেখলে তা মনে হয় না। আপনি এত নিরহংকারী হলেন কীভাবে?' তিনি বলেছিলেন- 'অহংকার করার মতো সত্যিই কি কিছু করতে পেরেছি বলো? আমার যে এ নিয়ে সংশয়টাই যায় না।' এই হচ্ছে তার বিনয়ের নমুনা। দুই বাংলাতেই প্রধান কবির মর্যাদা পেয়েও, কিছু করতে পেরেছেন কি না এই প্রশ্ন ছিল তার ভেতরে! এই বিনয়ের জন্যই তিনি কারো সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে পারতেন না, 'না' বলতে পারতেন না কাউকেই, তা সে যে উদ্দেশ্যেই যাক না কেন তার কাছে। এখানটায় আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মিল দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথও নাকি কাউকে 'না' বলতে পারতেন না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে প্রিয় পাঠক, এস, সি রায় এন্ড কোং-এর 'পাগলের মহৌষধ' বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের সেই বাক্য- 'আমি ইহার উপকারিতা বহুকাল যাবৎ জ্ঞাত আছি!' কিংবা একটি ব্লেড কোম্পানির অনুরোধে তাদের ব্লেডের জন্য লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপন-বাক্যটি- 'এই ব্লেড দিয়ে মসৃণভাবে সেভ করা যায়!' যিনি জীবনে সেভই করেননি, তাকে লিখতে হয়েছে এই বাক্য, অনুরোধ ফেলতে না পেরে! নিশ্চয়ই এর জন্য টাকা নেননি তিনি, কেবল একবার গিয়ে তাকে ধরে বসলেই হতো, 'না' তিনি বলতে পারতেন না।

কিন্তু এত বিনয়, এত ঔদার্য সত্ত্বেও তাকে কম ভুগতে হয়নি। বহু কবিযশোপ্রার্থী তরুণের শখের কবিতার বইয়ের ব্যাক কভারে উৎকীর্ণ শামসুর রাহমানের প্রশংসা-বাক্য সেসব ভোগান্তির নমুনা, যাদের অনেককেই তিনি চিনতেনও না। এ নিয়ে বহু বিদ্রুপ, বিশেষ করে তরুণ কবিদের কাছ থেকে, তাকে শুনতে হয়েছে। এ ছাড়াও বহুবার তাকে কিছু বিষয়ে খুব রূঢ়-বর্বর আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। এসব বিষয়েও তিনি খুব একটা মুখ খুলতে চাইতেন না কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন- 'কী হবে কিছু বলে! আমি তো আর ওদের মুখ বন্ধ রাখতে পারব না। বলুক যার যা ইচ্ছে।'

যার যা ইচ্ছে বলুক, যা ইচ্ছে করুক, তিনি কেবল সন্তের মতো নিরাসক্তি নিয়ে দেখে যাবেন! কেবল দেখে যাওয়ার এই ব্যাপারটি আছে তার দর্শনের মধ্যেই। সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

কিন্তু কেবল বিনয়, নির্লিপ্তি, নিরাসক্তি, নিরহংকার এইসব দিয়ে কি ওই জায়গাটি দখল করা যায় যেটি করেছিলেন শামসুর রাহমান? না, যায় না। ওই জায়গায় পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন হয় অসামান্য কিছু সৃষ্টিকর্মের, যার ভেতরে পাঠকরা নিজেদের খুঁজে পাবেন। তাহলেই হয়তো পাঠকের ভেতরে লেখকের সান্নিধ্যে যাবার একটা তৃষ্ণা তৈরি হয়। আর, তখন দরজাটি খোলা থাকলে সুবিধা হয়, সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় তার কাছে। ওসব বিনয়-টিনয় তো দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার।

তা কী এমন আছে তার কবিতায় যে পাঠক সেখানে নিজেকেই আবিষ্কার করেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের জানা দরকার, তার পাঠক কারা? বলাইবাহুল্য যে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিই তার পাঠক। সম্ভবত একটু বেশিই বলা হলো। সব 'শিক্ষিত' লোক তো আর সাহিত্যের পাঠক নয়, কবিতার পাঠক তো আরো কম। সুতরাং এভাবে বলা যায়- সংবেদনশীল, গভীর অনুভূতিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষরাই তাঁর কবিতার পাঠক। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, শামসুর রাহমান ছিলেন নাগরিক জীবনের রূপকার, প্রধানত নগরের মানুষের কবিই ছিলেন তিনি।

নগরবাসীর বহুবিধ অনুভূতির চমৎকার সব বিবরণ আছে তাঁর কবিতায়। ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা-একাকীত্ব-অসহায়ত্ব-গ্লানি-দুঃখ-বেদনা-আনন্দ এবং নস্টালজিয়া তার কবিতার বিষয় হিসেবে এসেছে। 'কখনো আমার মাকে', 'ছেলেবেলা থেকেই', 'ক্ষমাপ্রার্থী', 'দুঃসময়ে মুখোমুখি', 'গুপ্তধন', 'নো এক্সিট', 'এখন আমি', 'একজন কবি : তার মৃত্যু', 'আমি অনাহারী', 'কেউ কি এখন', 'তোমার কিসের এত তাড়া ছিল', 'ভাতৃসংঘ', 'খাঁচা', 'হে আমার বাল্যবন্ধুগণ', 'দশ টাকার নোট এবং শৈশব', 'মুখোশ', 'মধ্যরাতের পোস্টম্যান', 'বিউটি বোর্ডিং', 'এই মাতোয়ালা রাইত', 'ওরা চলে যাবার পরে', 'আঁধার ঘরে বন্দী এখন', 'পরিবর্তন', 'অথচ নিজেই আমি', 'মঞ্চের মাঝখানে'- এই ধরনের অজস্র কবিতায় নাগরিক পাঠকরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করেছেন।

তাঁর কবিতায় একটা সহজতা আছে। কোনো ভান-ভণিতা নেই, কোনো লুকোছাপা নেই, কোনো দুর্বোধ্য-অবোধ্য পঙ্ক্তি নেই। পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি এরকমই এক সহজ ভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। সহজ ভঙ্গিতে গভীর-গভীরতর অনুভব পৌঁছে দেবার এই অপূর্ব কৌশল পাঠকও গ্রহণ করেছিলেন ভালোবেসে। ধরা যাক, 'কখনো আমার মাকে' কবিতাটির কথা। যে মায়ের কথা বললেন তিনি এই কবিতায়, তিনি যেন আমাদের সকলের মা হয়ে উঠলেন। সেই এক সময়, যখন গান গাওয়াকে দেখা হতো পাপ হিসেবে, বিশেষ করে মেয়েদের গান গাওয়া তো রীতিমতো গর্হিত ব্যাপার ছিল, সেই সময়ের সমাজকেও আমরা দেখে উঠলাম এই কবিতায়। হয়তো গুরুজনের কানে যাওয়ার ভয়ে কৈশোরেও কখনো গান করেননি মা, স্বামীর সংসারে তো নয়ই, এখানে তার ভূমিকা নিতান্তই নেপথ্যচারিণীর মতো, এমনকি ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে শিশুকে ঘুম পাড়াতেন কি না তাও জানা যায় না।

সংসারের দৈনন্দিন কাজ করতে করতে গুনগুন করেছেন কি না, তাও অজানাই থেকে গেছে। কিন্তু এই যে গানহীন-সুরহীন জীবন, এই-ই কি সত্য কেবল? তার অন্তরে কি ছিল না কোনো সুর-গান? ছিল। শেষ চার পঙ্ক্তিতে কবি জানাচ্ছেন সেই সম্ভাবনার কথা: তার সব গান 'দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে' বন্দি হয়ে আছে, সেখান থেকে আর কোনো সুর ভেসে আসে না এখন, আসে ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ! কী বিষাদময় এই নারীর জীবন, মায়ের জীবন! আমাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে, দ্রবীভূত হয়ে যায়। অনুভব করে উঠি, শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে 'ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ' নয় বরং ভেসে আসছে এক করুণ-মায়াবী সুর, ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের চোখ-মন-হৃদয়।

আবার সামষ্টিক মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিদ্রোহ-সংগ্রাম-আন্দোলন-যুদ্ধ ইত্যাদির বিবরণও পাই তাঁরই কবিতায়। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পর্বেই তিনি সাড়া দিয়েছেন কবিতা লিখে। তবে সেখানেও আছে মধ্যবিত্ত-নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি। এমনকি, তিনি যখন স্বাধীনতার কথা বলেন তখনও নাগরিক মধ্যবিত্তের কনসেপ্টটিকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি পড়ে স্বাধীনতা ব্যাপারটা কবির কাছে কীরকম তার একটা তালিকা করা যায়- রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান; কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা; একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা; শ্লোগানমুখর ঝাঁঝানো মিছিল; ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি; রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার; পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন; মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন; বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রং; গৃহিণীর ঘন কালো চুল; খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা; বাগানের ঘর, কোকিলের গান, যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা... ইত্যাদি। সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না, এ হচ্ছে নাগরিক মধ্যবিত্তের চোখে স্বাধীনতার রূপ। সেটি বোঝা যায় কবিতাটির বিপুল পাঠকপ্রিয়তা দেখলেই। এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে হয়তো স্বাধীনতার মানে এর কোনোটিই নয়।

কিন্তু তিনি যদি কেবল নাগরিক মধ্যবিত্তের কবিই হয়ে থাকেন- অন্তত তাঁর সম্বন্ধে এটিই সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রচারিত মত- তাহলে কীভাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা এই গণ্ডি ছেড়ে জনসাধারণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়লো? এর কারণও সম্ভবত ওই মধ্যবিত্ত সচেতন জনগোষ্ঠী। আমাদের সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ, চিন্তা ও দর্শন ইত্যাদির বিকাশ লাভ করে প্রথমত মধ্যবিত্তের ভেতরে এবং তারাই তা ছড়িয়ে দেয় অন্য সবার মধ্যে।

৩

তাহলে এই দুটো বিষয়ই কি শামসুর রাহমানের বিপুল গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার কারণ? না, এটুকু বললেই সব বলা হবে না। এতক্ষণ ধরে আমি কেবল তাঁর সম্বন্ধে প্রচলতি ধারণাগুলো নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করেছি। যে বিপুল ভালোবাসায় পাঠকরা রাহমানকে বরণ করে নিয়েছে, কবি বলতে তাদের চোখে যে রাহমানের মুখচ্ছবিটিই ভেসে ওঠে, তার কারণ কী? এর উত্তর পাওয়া যাবে তার দর্শনের দিকে তাকালে। তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করার সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জীবনের অর্থকে তিনি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চান।

তিনি বলেছিলেন - 'মনে করো, আমরা একটা ঘরে আছি। সেই ঘরে চারটি শূন্য দেয়াল। সেই দেয়ালকে আমরা ভরিয়ে তুলতে চাই, এবং সেটা করতে হলে কতগুলো কাজ করা যায়। স্রেফ শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি, অথবা থুথু ছিটিয়ে, প্রসাব করে দেয়াল ভরে ফেলতে পারি। আরেকটা কাজ করা যায়- সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে শূন্য দেয়ালগুলোকে মনোহর করে তুলতে পারি। আমি শেষেরটির পক্ষপাতী। কিছু সুন্দর ছবি এঁকে যাওয়া... কিছু হয়তো এঁকেছি, আরো অনেক আঁকার ছিল, হয়নি, হলো না, হয়তো কোনোদিন হবেও না। আমার নিজস্ব দেয়ালের অনেকখানি শূন্যই রয়ে গেল, কেবল দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম।'

এই হলো শামসুর রাহমানের দর্শন। কোনো কিছুতে অংশ না নিয়ে, কেবল দর্শক হিসেবে- যা ঘটার ঘটুক, যার যা ইচ্ছে বলুক-করুক, আমি কেবল দেখে যাবো, এইরকম- জীবনযাপন করার মতো নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা ও উদাসীনতা তাঁর দর্শনের মধ্যেই আছে। আছে জীবনযাপনে এবং কবিতার মধ্যেও।

জীবন অর্থহীন জেনেও, জীবনের প্রতি একটা অদ্ভুত উদাসীনতা, নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতা নিয়েও শামসুর রাহমান জীবনের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন বারবার। 'বেঁচে আছি'- এর চেয়ে বড়ো কোনো সংবাদ নেই পৃথিবীতে। মানুষের এই উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন এভাবেই, আর তাই নিজেকে দর্শকের আসনে বসালেও আমরা তাকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি জাতীয় জীবনের বহু আন্দোলন-সংগ্রামে, মিছিলে-সভায়।

তো, জীবনের যাবতীয় অর্থহীনতা, রহস্যময়তা, উত্তরহীন প্রশ্নময়তা নিয়েও বেঁচে থাকার অহংকার ও আকাঙ্খায় উজ্জীবিত মানুষের মনোজগৎকে মূর্ত করে তোলার সঙ্গে শামসুর রাহমানের বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

হ্যাঁ আছে। শামসুর রাহমান তার কবিতায় এবং জীবনাচরণে বাঙালির এই স্বভাবকে সার্থকভাবে ধারণ করে আছেন। নিজেকে একজন দর্শক ভাবলেও মাঝে মাঝেই তিনি জীবনের জয়গান গেয়ে ওঠেন, সুন্দর কিছু ছবি এঁকে আবার ফিরে যান দর্শকের আসনে। আর হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির স্বভাব-চরিত্রের এক মূর্ত প্রকাশ। বাঙালি নিজেকেই প্রকাশিত হতে দেখে তাঁর ভেতর দিয়ে, তিনি তো জনপরিসরে বিপুলভাবে গ্রহণযোগ্য হবেনই।

এইসব বিবিধ কারণে একজন শামসুর রাহমান 'আমাদের কবি' হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এত কথা বলেও কি সবটা বলা হলো? তাঁর একটা কবিতা আছে- 'একজন কবি: তার মৃত্যু' শিরোনামে। একজন কবি মৃত্যুবরণ করেছেন, লোকজন দেখতে আসছে, একজন নৈর্ব্যক্তিক স্টাফ রিপোর্টার তার বলপয়েন্ট কলমে দ্রুত নিপুণ টুকে নিচ্ছে কবি জীবনের ভগ্নাংশ- জন্মতারিখ, কী কী গ্রন্থের প্রণেতা, কাকে কাকে রেখে গেলেন, ইত্যাদি। এই কবিতায় একটি পঙক্তি এ-রকম- 'উন্মোচিত জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়'।

এই কবিতার প্রসঙ্গ ধরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তো বহু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, আত্মজৈবনিক লেখাও লিখেছেন অনেক, তবু আমার মনে হয়, আপনার 'উন্মোচিত জীবনের আড়ালে' কিছু অন্ধকার রয়ে গেছে। হয়তো কাউকেই বলেননি সে-সব কথা। আপনি কি এমন কিছু বলবেন আমাকে, যা আর কাউকে বলেননি কখনো? উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন তার একটি গোপন-গভীর অপূর্ণতা, অতৃপ্তির কথা যা তিনি আমৃত্যু বয়ে বেড়াবেন। বলেছিলেন কিছু ঘটনা, জীবনের কিছু ট্র্যাজিক পরিণতির কথা। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল আবেগে, তাঁর চোখে জমেছিল জল, গড়িয়ে পড়েছিল কিছু অশ্রু। সেইসব কথা না-লেখাই থেকে গেল। থাকুক, 'উন্মোচিত জীবনের আড়ালে' জীবন কিছুটা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' থাকুক।

Comments