একুশ, একাত্তর ও চব্বিশের চেতনায় উজ্জ্বল

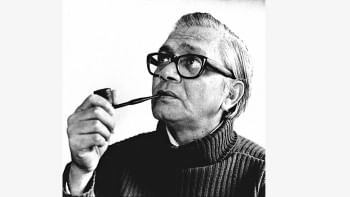

বাঙালির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বায়ান্নর একুশ, একাত্তরের স্বাধীনতা ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান মানে যেমন মাথা নত না করা, তেমনই একজন ব্যক্তি বদরুদ্দীন উমর। তার সারাজীবন কেটেছে সত্য ও সাহসের সঙ্গে। তিনি এমন একজন বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব, যার মানবাধিকারবোধ, সমাজ-রাজনীতির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশ্লেষণী প্রজ্ঞা এবং ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা তাকে দিয়েছে জাতীয় কণ্ঠস্বরের পরিচিতি। আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী যখন মুখে আপসহীন, তখন উমর নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন।

পাকিস্তান সরকারের আমলে মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি মানুষের জন্য রাজনীতি শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'চাকরি ছেড়ে রাজনীতি করব, সেটা অনেক আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। পরে মোনায়েম খানের কর্মকাণ্ডে চাকরি ছেড়ে দিলাম। আমাকে তারা তাড়াতে কিংবা বরখাস্ত করতে পারত না, কিন্তু নানা রকম হয়রানি করছিল।' তারপর মাওলানা ভাসানীর সাহচর্যে তার নতুন পথচলা শুরু হলো। তবে সে চলার বীজ শৈশবেই তার বুকে বোনা ছিল।

দেখা যায়, গাছের ডালপালার মতোই সবুজ ও বিস্তৃত বদরুদ্দীন উমরের পরিবার। তার পিতা আবুল হাশিম ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। একজন সাম্যবাদী হিসেবে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন, তবুও দেশভাগের পর (১৯৫০ সাল থেকে) পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার দাদা আবুল কাশেম ছিলেন বর্ধমান কংগ্রেসের বিধায়ক ও একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ—এই তিন পর্বের জীবনে উমরের বাঁক বদলের শেষ ছিল না। সাতচল্লিশের আগে ও পরে স্থান-কালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি বহু মানুষের জীবনসংগ্রাম দেখেছেন। পদে পদে ঠেকেছেন, বাঁকে বাঁকে শিখেছেন।

বদরুদ্দীন উমর পণ্ডিত পিতার সাহচর্য পেয়েছেন। সেই সঙ্গে বংশের সবাই কমবেশি বিভিন্ন দলের রাজনীতি করতেন। বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টিতে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিল অনেক। এভাবে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ ছিল তার পরিবার। মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার সঙ্গে তৈরি হয় তার উন্নত রুচিবোধ। কবি সুকান্তের ভাষায়, 'জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়'—এমনই ছিল উমরের জীবন।

এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ যখন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন, তখন বদরুদ্দীন উমর স্রোতের বিপরীতেই থেকেছেন। বাংলা ও বাঙালি সমাজচিন্তা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। এমন স্বতন্ত্র অবস্থানে থাকতে তাকে সাহায্য করেছে তার সংগ্রামী জীবনের মূল্যবোধ। শুধু তা-ই নয়, সমৃদ্ধ পরিবার ও দীর্ঘ পঠন-পাঠন থেকে তিনি ধীরে ধীরে তাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রভাবশালী নেতা হয়ে ওঠেন।

আমরা দেখি, মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে যেমন বদরুদ্দীন উমর চাকরি ছাড়েন, তেমনই পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের শৃঙ্খল ভাঙার দৃঢ়সংকল্পে রাজপথে নামেন শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্রীয় বাহিনী গুলি চালানোর হুমকি দিলে সেই হুমকির সামনে অনড় প্রাচীর হিসেবে এসে দাঁড়ান শিক্ষক শামসুজ্জোহা। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগার আগে সেই গুলি যেন আমার বুকে লাগে।' শহীদ হন এই দেশপ্রেমিক শিক্ষক। স্বাধীনতার পর গত ৫৫ বছরে উমর থেকে জোহাদের মতো সাহসী মানুষের ছবি দুর্লভ। আমাদের লজ্জা যে, জাগতিক লোভে নতুন কেউ শহীদ শামসুজ্জোহা হতে পারেননি। ফলে চব্বিশের শহীদ আবু সাঈদ মৃত্যুর আগে জোহা স্যারকে বারবার স্মরণ করেছেন, তার কাছ থেকে সাহস পেতে চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরও নানান সময়ে দেশটা যখন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হচ্ছিল, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক চুপ ছিলেন; চুপ ছিলেন দেশের কবি-লেখক, সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন—শিক্ষকতা বা সাংবাদিকতা কোনো চাকরি নয়। এখানে দায় ও দায়িত্ব আছে, আছে নীতিবোধের চর্চা আর জ্ঞানকাণ্ডের ব্যবহার। শিক্ষক, কবি, সাংবাদিকেরা যখন পথ হারিয়ে ফেলেন, তখন রাষ্ট্র ভালো থাকতে পারে না। এর উদাহরণ আজকের বাংলাদেশ।

কিন্তু এমন ভয়াবহ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কথা বলে গিয়েছেন উমর। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় ২৯ জুলাই এক বিবৃতিতে তিনি জানান, '১৬ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত কত শত নাগরিকের জান গুলি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার কোনো হিসাব শেখ হাসিনা দিচ্ছেন না। বরং সরকারের পুলিশ, র্যাব, বিজিবি যাদের গুলি করে আহত করেছে, তাদের হাসপাতালে ঘুরে দেখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এখন চোখের পানি ফেলছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।'

এই কথা সেদিন হাজারো মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। মানুষ বিশ্বাস করে, বুদ্ধিজীবী মানেই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিপীড়িতদের জন্য কলম ধরা। অথচ দিনের পর দিন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক পরিচয়, পদ-পদবির টান ও পুরস্কারের লোভে চুপ থেকেছেন। সুবিধাজনক আচরণ করে এক ধরনের 'খোলস' বানিয়ে তারা বসবাস করছেন। ফলে সত্য উচ্চারণের কারণে তারা বদরুদ্দীন উমরকে পছন্দ করত না। শাসকও তাকে আড়চোখে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জবাব দিয়েছেন, 'আমি লোকের ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা—এসব প্রকাশ করি বলে তারা ভয় পায়। আমি ঘটনা বিশ্লেষণ করি, ভুলত্রুটি নির্দেশ করি এবং অনেকের মুখোশ খুলে দিই। এটাই অনেকের রাগের কারণ।'

তবু তিনি দমে যাননি। চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর তিনি আগামী দিনের জন্য হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাও সেতুং যেমন বলেছিলেন, "একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে", ঠিক তেমনি ছাত্রদের আন্দোলন দাবানলের মতো সারা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটি বড় পরিবর্তন এখানে হলো, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তন কোনো সামাজিক বিপ্লব নয়। এই আন্দোলন এখানকার উৎপাদন সম্পর্ক বা বণ্টন সম্পর্ক পরিবর্তন করে দিয়েছে—এটি তেমন কোনো সমাজবিপ্লব নয়। সমাজের অবস্থা আগের মতোই রয়ে গেছে। ফলে যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তারা সাবধান হয়ে যাবে যে চাইলেই যা খুশি করা যাবে না।'

এই চিরকালীন যোদ্ধার উচ্চারণ আপসহীন। 'ভবিষ্যতে আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে বলে মনে করি না। তবে আমি বিশ্বাস করি, আরেক কর্তৃত্ববাদী সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় আসা কঠিন হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেভাবে দেশকে ধ্বংস করেছেন, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। পূর্ববর্তী এমপিদের বেশিরভাগই রাজনীতিবিদ হওয়ার আগে ব্যবসায়ী ছিলেন। যদিও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি, তবে নিশ্চিত নই যে আমাদের যেমন রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন, তা শুরু করা হবে কি না। আমি মনে করি না যে আমাদের অর্থনীতি ও শিক্ষা খাতে আগামী বছরগুলোতে আমূল কোনো পরিবর্তন আসবে।'

তার এমন নীতি ও বুদ্ধিজীবিতা চর্চা- আজ ও আগামীতে যারা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে দিবে, তাদের তিনি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন। কারণ দলে যুক্ত হয়ে, সুবিধা নিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থে বিচরণ করে- যার যাই হোক বুদ্ধিজীবিতা চর্চা হয় না, হবে না। তেমনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তারুণ্যের জুলাই আন্দোলনে।

উমরের কথা শুনলে মনে হতে পারে তিনি রাগী ও বদমেজাজি মানুষ; ভ্রু কুঁচকে কথা বলেন। কিন্তু তার কাছাকাছি গেলে ব্যাপারটা উল্টো ঘটে। কথা ও বোধে তিনি রসের হাঁড়ি, একজন দিলখোলা এবং প্রাণবন্ত মানুষ। তার কথা শুনে আমি নিজেও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিলাম। বাস্তবতা এমনই। সার্বিকভাবে তাকে এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

শিক্ষক রাজনীতি তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, শিক্ষকতায় থেকে রাজনীতি করা মানে ছাত্রদের সঙ্গে প্রতারণা করা। যারা নীল দল, সাদা দল- এমন ফোরামের রাজনীতি করেন তারা এক ধরনের অশ্লীলতায় যুক্ত। ফলে তিনি নিজেও শিক্ষকতা ছেড়ে তারপর রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। একে বলে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা। যে নীতি সারাজীবন বজায় রেখেছেন।

তার এমন নীতি ও বুদ্ধিজীবিতা চর্চা- আজ ও আগামীতে যারা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে দিবে, তাদের তিনি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন। কারণ দলে যুক্ত হয়ে, সুবিধা নিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থে বিচরণ করে- যার যাই হোক বুদ্ধিজীবিতা চর্চা হয় না, হবে না। তেমনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তারুণ্যের জুলাই আন্দোলনে।

অন্যদিকে সংবিধান, সংস্কার, ছাত্র সংসদ, জাতীয় নির্বাচন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি—সময়ের এসব জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে তিনি দারুণ সব কথা বলেছেন। অনেকে এমন বিষয় এড়িয়ে গেলেও উমর মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন শুনে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ আমাদের ভাবিয়েছে, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। যেমন তিনি বলেন, 'বর্তমান উপদেষ্টারা একটি রাজনৈতিক শূন্যতার মুখোমুখি। দেশে বড় আকারের পরিবর্তনের জন্য একটি সামাজিক বিপ্লব প্রয়োজন, যার জন্য দরকার প্রতিশ্রুতি ও সঠিক উদ্দেশ্য। একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকা এখন সময়ের দাবি। দেশের মানুষ নির্বাচন চায়, অনির্বাচিত সরকার বেশি সময় নিলে একটা অস্থিরতা তৈরি হবে। নির্বাচন দিতে দেরি করলে যে অস্থিরতা তৈরি হবে, তা কারো জন্য ভালো হবে না।'

সর্বত্রই আজ বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই, কিন্তু আমি তো আমার পার্টির নেতৃত্বে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুব সামর্থ্যবান কোনো নেতা পাইনি।' এ রকম সহজ-সত্য তিনি অকপটে বলেছেন, যা আজও এবং অনাগতকালেও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি সময়কে অতিক্রম করে আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিলেন। শাসকের অত্যাচারের রণক্ষেত্রেও তিনি আঘাত হেনেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ফলে জাতিসত্তার বিকাশে তিনি হয়ে উঠেছেন এক জাগ্রত সত্তার প্রতীক।

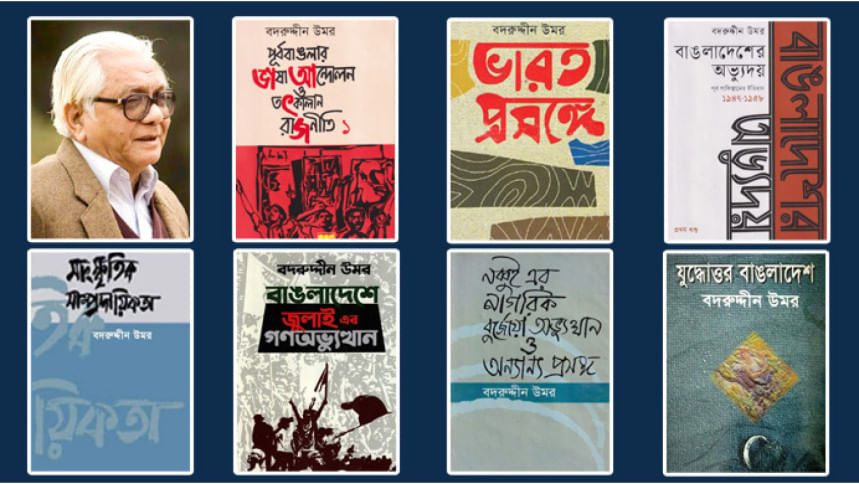

বদরুদ্দীন উমরের রয়েছে শতাধিক বই ও অসংখ্য প্রবন্ধ। তার তিনটি মৌলিক রচনা—'সাম্প্রদায়িকতা', 'সংস্কৃতির সংকট' এবং 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'—তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মাঝে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' শিরোনামের তিন খণ্ডের রচনা এবং দুই খণ্ডের কালজয়ী গ্রন্থ 'বাংলাদেশের উত্থান' তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা পুরস্কার ঘোষণা করা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছেন, 'এই পুরস্কারও গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিবৃতির মাধ্যমে আমি এটা জানিয়ে দিচ্ছি।' এটাকে বলে মেরুদণ্ড। যে সময় অন্যেরা পুরস্কার-পদ-পদবির জন্য পিছু পিছু ঘুরেছেন, সে সময় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এভাবেই তিনি প্রচলিত ভাবনাকে ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছেন।

তার রচিত তিন খণ্ডের বই "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় একটি পথিকৃৎ কাজ হিসেবে বিবেচিত, যা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং তৎকালীন রাজনীতি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে।

ছয় দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রায় পুরো সময় তিনি লেখার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কর্তৃত্বের আসনে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। ক্ষমতাবানদের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়ার নিরলস উদ্যোগ তাকে সততা ও সাহসের প্রতীকে পরিণত করেছে এবং এর মাধ্যমে তিনি অন্যদেরও ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শামিল করেছেন।

তার জীবনে এত পরিবর্তন ও চিন্তার উন্মেষ কীভাবে ঘটল, সে জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাবার রাজনীতি ও কমিউনিস্ট আদর্শের রাজনীতি—দুটোই ছিল। প্রথম দিকে বাবার রাজনীতির একটা প্রভাব ছিল, তবে সেটাকে আদর্শ বলে মনে করতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন পর্যন্ত সেই প্রভাবটা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাড়ি, তখন এ প্রভাবটা আমার চলে গিয়েছিল। এরপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা পর্যন্ত সময়টাকে অন্তর্বর্তীকাল বলা চলে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার মান প্রসঙ্গে 'দ্য ডেইলি স্টার'-এ (১৪ নভেম্বর ২০২৪-এ প্রকাশিত) এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বাসযোগ্য ছাত্র সংসদ গঠন আবশ্যক এবং শিক্ষার্থীদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষকদের বিভাজনের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া উচিত নয়। তাদের অবশ্যই নির্ভরযোগ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং গবেষণার মতো বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করতে হবে। আসলে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশে শিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে গেছে।'

দায় ও দরদি মন না থাকলে এমন বিষয় অনুভব করা সম্ভব নয়। তিনি সব সময় দেশ ও দশের কথা ভাবতেন, সত্য উচ্চারণ করতেন। তার রচনাগুলোতেও সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব দেখা যাবে; পাওয়া যাবে সাংস্কৃতিক ও সমকালীনতার ছোঁয়া। তার সমস্ত চিন্তাভাবনার গোড়ায় রয়েছে এক মৌলনীতি। চিন্তাক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের সব ঘটনার মধ্যে রাজনীতির শক্তিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। দর্শনগত এই মৌলনীতিই তার চিন্তাভাবনার মূল ভিত্তি।

সততা, নিষ্ঠা, আপসহীনতা, দৃঢ়তা—বিশেষ করে এই চারটি গুণের সৌরভে তিনি তার দীর্ঘ জীবনকে এগিয়ে নিয়েছেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ ও সৃজনশীল ভাবনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল মা-মাটি-মানুষ। তিনি সরাসরি কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গেও অনেক কাজ করেছেন। দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের কারণে বদরুদ্দীন উমর সত্য কথাটা নির্ভয়ে এবং পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন, যা এই প্রশংসার যুগে দুর্লভ। তাই আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, বদরুদ্দীন উমর মানেই মাথা নত না করা। একুশ, একাত্তর ও চব্বিশের চেতনার উজ্জ্বল নাম উমর। তিনি থাকবেন আজ ও আগামীকাল।

Comments