ঢাকা দিল্লির সংলাপ যেভাবে হতে পারে

ঢাকা দিল্লির সংলাপ-সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। অনেকে মূলটা ফোকাস না করে অপ্রাসঙ্গিক আলাপ করে যাচ্ছে। তাই সংলাপের সাধারণ চরিত্র বিষয়ে দু' একটি কথা বলার ইচ্ছে হলো। বাকিটা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

আমরা দেখি যখন দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষ তুঙ্গে উঠে বিবাদ বাগবিতণ্ডা ছাড়িয়ে যুদ্ধের হুমকির দিকে এগোতে চায়, তখন শুভাকাঙ্খী মানুষ অনেকেই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সংলাপ বা কথোপকথনের - দ্বিপাক্ষিক ডায়ালগের - গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

বলা বাহুল্য, আমিও সংলাপের পক্ষে। কিন্তু বিদ্বিষ্ট দুটি পক্ষের মধ্যে সংলাপ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল, সংলাপের সাফল্য বা সার্থকতার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। আজ দুই বাংলার দিকে তাকিয়ে সেই শর্তগুলোর কথাই আবার মনে হলো।

এইগুলো সংলাপের কোন পূর্ব-শর্ত নয়, বরং এই শর্তগুলি সংলাপের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থেকে সংলাপের সংলাপ হয়ে-উঠতে সাহায্য করে। ইংরেজিতে বললে, prior conditions নয়, যাকে বলে enabling conditions বা conditions of possibility. একে একে বলি।

সংলাপের প্রাসঙ্গিকতা

ঐতিহাসিক, ভৌগলিক বা সাংস্কৃতিক কারণে যাকে এড়িয়ে চলা যায় না, তার সঙ্গে সংলাপ সব সময়েই প্রাসঙ্গিক। একটু বড়ো প্রেক্ষাপটে যেমন বলা যায় যে গত চার-পাঁচশো বছরে পাশ্চাত্য এমনই একটি জোরালো ও আগ্রাসী সভ্যতা হয়ে উঠেছে যে পৃথিবীর যে কোন কোণে থাকা মানুষের জন্যই- তা তাঁদের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা যাই হোক- পাশ্চাত্যের সঙ্গে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংলাপ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, বলতেই পারি, ভারতীয় মানুষদের সঙ্গে গুয়াতেমালার অধিবাসীদের সংলাপ জমে উঠলে তা হবে মূলত কৌতূহল ও সদিচ্ছাপ্রণীত। আবার একই কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংলাপ সব সময়েই প্রাসঙ্গিক।

সংলাপের ইচ্ছে

সম্প্রতি কলকাতা ও ঢাকায় অনেক বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক কথাবার্তা শুনে আমার মা'র ঢাকাইয়া উক্তিটি প্রায়ই মনে পড়ে। যে কলহ অনায়াসে এড়ানো যেতো কিন্তু ইচ্ছের অভাবে যায়নি, তা দেখে মা বলতেন, "ধইরা বাইন্ধা কি আর প্রেম হয়?" বলা বাহুল্য, হয় না। সংলাপের জন্যও ইচ্ছে বা গরজ থাকা প্রয়োজন। যখন কেউ বলেন চার দিনের মধ্যে কলকাতা বা চট্টগ্রাম জিতে নেবো, তাঁর সেই উক্তিকে সংলাপের আমন্ত্রণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। মিথ্যে বা বিভ্রান্তিকর খবর- যেমন কলকাতায় বসে একদিন শুনলাম ওপার বাংলায় কারুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, আর পরের দিনই শুনলাম, না, তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়নি কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের নথিপত্রই তৈরি হয়নি এখনো- সংলাপী মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তখন যেন মনে হয় সংলাপের নয়, সংগ্রামের ইচ্ছেটাই বুঝি প্রবল হয়ে উঠছে। যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে, তেমনই সংলাপের ক্ষেত্রেও - ধরে, বেঁধে সংলাপ হয় না। গরজ খুব দরকার।

অপরের আস্থাভাজন না হতে পারলে সংলাপ এগোয় না। আস্থা অর্জন করতে হয়, এবং একটি বিদ্বেষ ও সন্দেহের বিষে বিষায়িত অবস্থায়, আস্থা অর্জন করা খুব শক্ত। আমি যদি আমার সঙ্গে সংলাপেচ্ছু ব্যক্তিটিকে মতলবি মনে করি বা তাঁর ইচ্ছের পেছনে কোন অবাঞ্ছিত বা চতুর উদ্দেশ্য দেখতে পাই তাহলেও সংলাপ মার খাবে।

সংলাপের তরিকা

কার সঙ্গে কী ভাবে কথা বললে কথাটা অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছবে, এই সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ অপরের সংস্কৃতি, ভদ্রতার, আচার-বিচার সম্বন্ধে একটু জানা না থাকলে চিন্তার আদান প্রদান হয় না। ঠিক কথা ঠিক জায়গায় পৌঁছয় না। আমার ইতিহাস গবেষণার অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত দুটি ভিন্ন উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝাই। দুটি উদাহরণই স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি, স্মৃতির ভুল হলে পাঠক মাপ করবেন। একটি উদাহরণ চিন্তার সফল আদান প্রদানের। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) সাহেবের কাগজপত্র ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়ে তাঁকে লেখা রাধাকান্ত দেবের একটি চিঠি পাই।

যতদূর মনে পড়ে ১৮৪০-এর দশকে লেখা চিঠি, ততদিনে উইলসন সাহেব বিলেতে ফিরে গেছেন। চিঠিটির শেষ লাইনটি পড়ে চমকে উঠি, রাধাকান্ত দেব জিজ্ঞেস করছেন, "হাউ ইজ ইয়োর ওয়াইফ?" ভাবলাম, বাপ রে, ১৮৪০-এর দশকে কি কোন বাঙালি ভদ্রলোক চিঠিতে অন্য একজন বাঙালি পুরুষকে তাঁর অন্দরমহলবাসিনী গিন্নী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, "আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?" করলে হয়তো অন্যজন বাড়ি বয়ে এসে লাঠালাঠি করে যেতেন! বোঝা যায়, রাধাকান্ত দেব ইংরেজের ভদ্রতাবোধ বা আদবকায়দা জানতেন।

জানতেন, যে যে-কথা একজন বাঙালি পুরুষকে তখনো জিজ্ঞেস করা যায় না, তা সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যায়। এরই ঠিক উলটোটা দেখেছিলাম, কলকাতার ডাকসাইটে সাহেব ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের এক কর্ণধার বেন্থল সাহেবের কাগজপত্রে। ১৯৩০এর মন্দার দিনগুলোতে বেহালার এক তরুণ যুবক, কী যেন "রায়", তাঁকে ইংরিজিতে লিখছেন, "স্যর, আমি আপনার সঙ্গে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক পাতাতে চাই"। তার পরের লাইন, "পিতা, আপনার পুত্র বেকার। অবিলম্বে তার চাকরির ব্যবস্থা করুন দয়া করে"। সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম শেষ লাইনটি পড়ে, লাইনটি আমার স্মৃতিতে আজও হাসির উদ্রেক করেঃ "ফাদার, হাউ ইজ মাদার?" বলা নিষ্প্রয়োজন যে বেন্থল সাহেবের কাগজপত্রে এই চিঠির উনি আদৌ কোন উত্তর দিয়েছিলেন কি না, তার কোন হদিশ নেই। এ ক্ষেত্রে বলাই যায় যে রায়মশাই ইংরিজি জানলেও আলাপের তরিকা জানতেন না, ও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর কাঙ্খিত পিতা-পুত্র সম্বাদ মোটেই জমে নি!

সংলাপের ভিত্তি আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা

অপরের আস্থাভাজন না হতে পারলে সংলাপ এগোয় না। আস্থা অর্জন করতে হয়, এবং একটি বিদ্বেষ ও সন্দেহের বিষে বিষায়িত অবস্থায়, আস্থা অর্জন করা খুব শক্ত। আমি যদি আমার সঙ্গে সংলাপেচ্ছু ব্যক্তিটিকে মতলবি মনে করি বা তাঁর ইচ্ছের পেছনে কোন অবাঞ্ছিত বা চতুর উদ্দেশ্য দেখতে পাই তাহলেও সংলাপ মার খাবে। অর্থাৎ আস্থা অর্জন করা, বিশ্বাসভাজন হওয়া, এগুলো একটা প্রক্রিয়া, এবং প্রক্রিয়াটি যে সফল হবেই তার কোন গ্যারান্টি নেই। বৈরি অবস্থার মধ্যেও যিনি সংলাপেচ্ছু, তাঁকে ধরেই নিতে হবে সংলাপের মধ্যে যে কোন সময় ভুল বোঝাবুঝির আশংকাটি থেকেই যাবে। সংলাপ শুরু করা মানেই এই ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি নেয়া। এই ঝুঁকি নিতে না পারলে সংলাপ হয় না। সংলাপ কোন নিরাপদ প্রক্রিয়া নয়।

একজন হিন্দুর দৃষ্টিতে কলঙ্কিত, অন্যজন মুসলমানের দৃষ্টিতে এক স্বার্থহীন নেতা যিনি মুসলিম-স্বার্থে আপোষহীন ভাবে লড়াই করেন। এই দ্বিতীয়জন সেই সোহ্রাওয়ার্দী যিনি আমার পরিচিত থেকেও ছিলেন অপরিচিত। বাঙালি মুসলমানের চোখ দিয়ে না-দেখলে যাঁকে আমি দেখতেই পেতাম না।

সংলাপে প্রয়োজন খোলা মন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাঃ মন খোলা রাখার কথাটি শুনতে সহজ কিন্তু বাস্তবে একটি খুবই শক্ত দাবি। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের একটি উক্তি মনে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, কিছু ভুল হলে মার্জনা চেয়ে রাখি। হাইডেগার সাহেব বলেছিলেন, যথার্থ কথোপকথন শ্রোতার কাছে একটি দাবি রাখে "to hear that which I do not already understand." হাইডেগার সাহেব ঐ ক'টি মাত্র কথা খরচা করেই খালাস, কিন্তু কী ভাবে আমি সেই কথাটা শোনার জন্য কানকে প্রস্তুত করবো যে কথা আমার কাছে আপাত পরিচিত হলেও আদতে অপরিচিত? ঠিক ভাষার উদাহরণ দিয়ে নয়, বরং কথালাপের প্রসঙ্গেই বাঙালি মুসলমানের কথায় আমার কান একবার কী ভাবে খুলেছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তার একটি উদাহরণ দিই।

আমি যখন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছিলাম ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, তখন ঢাকার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেব সেখানেই প্রাচীন বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণারত। প্রায়ই আমার তাঁর সঙ্গে গল্প হতো। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখতাম যে গল্পের বিষয় হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী - অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬এর দাঙ্গার সময় যিনি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন - হ'লে আমাদের পরস্পরের কথা পরস্পরের কাছে পৌঁছয় না। আমি তাঁকে যতোই বলি, "জানেন, বেন্থল সাহেবের কাগজপত্রে পরিষ্কার দেখছি, সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব মিল মালিকদের মদতে "সাদা ফ্ল্যাগে"র, অর্থাৎ কমিউনিস্ট-বিরোধী ইউনিয়ন তৈরি করতেন" - অর্থাৎ, প্রকারান্তরে আমি তাঁর নিন্দেই করছিলাম- আনিসুজ্জামান সাহেব ততোই বলেন, "হ্যাঁ, দীপেশ, ওইখানে মানুষটা খুব কনসিস্টেন্ট, তিনি সারা জীবন কমিউনিস্টদের বিরোধী ছিলেন"। আমি বুঝতে পারি, সুর মিলছে না। আমার অনেকদিন লেগেছিল বুঝতে যে, বাংলার বিভাজিত রাজনৈতিক ইতিহাসে দুই সোহ্রাওয়ার্দী আছেন।

একজন হিন্দুর দৃষ্টিতে কলঙ্কিত, অন্যজন মুসলমানের দৃষ্টিতে এক স্বার্থহীন নেতা যিনি মুসলিম-স্বার্থে আপোষহীন ভাবে লড়াই করেন। এই দ্বিতীয়জন সেই সোহ্রাওয়ার্দী যিনি আমার পরিচিত থেকেও ছিলেন অপরিচিত। বাঙালি মুসলমানের চোখ দিয়ে না-দেখলে যাঁকে আমি দেখতেই পেতাম না।

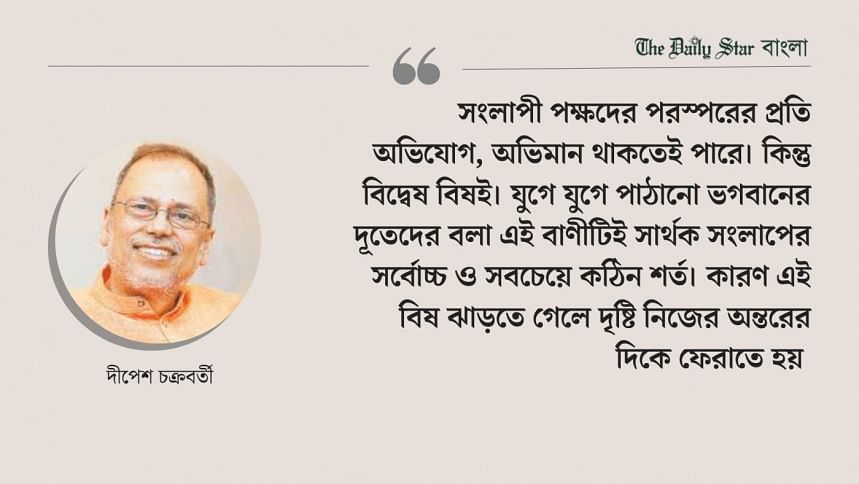

বিদ্বেষ বিষ নাশো

রবীন্দ্রনাথ নবীদের মুখে বসিয়েছিলেন এই কথাগুলো: অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। সংলাপী পক্ষদের পরস্পরের প্রতি অভিযোগ, অভিমান থাকতেই পারে। কিন্তু বিদ্বেষ বিষই। যুগে যুগে পাঠানো ভগবানের দূতেদের বলা এই বাণীটিই সার্থক সংলাপের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে কঠিন শর্ত। কারণ এই বিষ ঝাড়তে গেলে দৃষ্টি নিজের অন্তরের দিকে ফেরাতে হয়। সে আমরা ক'জন পারি?

Comments