দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রধান বিচারপতির আহ্বান জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক

দেশের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'দুর্নীতি একটি ক্যানসারের মতো কাজ করছে সর্বত্র। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু দুর্নীতি আছে। এমনকি আদালত প্রাঙ্গণেও যে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম নেই, তাও বলা যাবে না।'

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের অন্যতম প্রধান কারণকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য আমরা প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানাই। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শপথ নেওয়ার পর থেকে তার মেয়াদ শুরু হতে যাচ্ছে। তিনি নির্ভুলভাবে দুর্নীতিকে 'ক্যানসারের' সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং কীভাবে এটি ক্যানসারের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা তুলে ধরেছেন। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করার কোনো উপায় নেই—আমরা তার এই দ্বিধাহীন ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই। আদালত প্রাঙ্গণও এই 'ক্যানসার' মুক্ত নয়—এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি নিঃসংকোচে কথা বলার এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশের অসামান্য ও টেকসই প্রবৃদ্ধিকে হুমকির মুখে ফেলতে দুর্নীতির চেয়ে বড় হুমকি আর নেই। সমাজের নিম্ন থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত দুর্নীতি বিস্তৃত। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অসদাচরণ সীমিত আকারে ক্ষতি করে, তবুও এই ক্ষতিকারক প্রবণতা দূর করা উচিত। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর দুর্নীতিই মূলত আমাদের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তারা আইনের উদ্দেশ্য খর্ব করছে, প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল করছে, কর্মীদের নৈতিকতা ধ্বংস করছে এবং সব মিলিয়ে আমাদের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—যার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রয়েছে—যা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দুর্নীতির কারণেই হুমকির মুখে পড়ছে।

উচ্চ শ্রেণীর যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা শুরুতেই আইনকে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরি করা আইনগুলোকে তারা তাদের নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ বিচার বিভাগকে সমীহ করে চলে। কিন্তু ধনী ও ক্ষমতাবানরা আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করে এবং তাদের অধীনস্থ হিসেবে সবচেয়ে চৌকস মানুষগুলোকে নিয়োগ দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এরপর আসে আইনি সহযোগিতা। এভাবেই বড় বড় অপরাধ আইনের মারপ্যাঁচে সংঘটিত করে।

উদাহরণ হিসেবে দেখার জন্য সবচেয়ে ভালো হতে পারে আয়কর খাত। তাদের নিরীক্ষায় হতবাক করে দেওয়ার মতো অনেক বাস্তব সত্য উঠে আসে। এরপর আছে ব্যাংকগুলোর ঋণখেলাপির সংস্কৃতি। সব ধরনের নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার চোখের সামনে দিয়েই খেলাপি ঋণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ব্যাংকিং আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরলেও সেগুলোর কোনো প্রতিকার হয়নি বললেই চলে। বরং প্রযোজ্য নীতিমালাকে ক্ষেত্র বিশেষে শিথিল করে ধনী ও ক্ষমতাবানদের আরও বেশি ঋণ নিয়ে খেলাপি হওয়ার পথ করে দেওয়া হয়েছে। তাতেও কাজ না হওয়ায় নীতিমালাগুলো আরও শিথিল করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রকৃত মালিকরা—আমানতকারী—অসহায় ও নীরব দর্শক হিসেবে এসব শুধু দেখছে। নিরপেক্ষ গণমাধ্যম এবং আইনের অভিভাবক বিচার বিভাগ ছাড়া আর কে আছে তাদের পক্ষে কথা বলার?

আরেকটি জায়গা হচ্ছে অর্থপাচার, যেখানে ধনী ও ক্ষমতাবানদের দৃপ্ত পদচারণা। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক থিংকট্যাংক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ওভার ইনভয়েস ও আন্ডার ইনভয়েসের কারণে বাংলাদেশ গড়ে প্রতি বছর ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে।

এই হিসাবের সঙ্গে যদি কম করে ধরেও গত পাঁচ বছরের হিসাব যোগ করি, তাহলে আরও অন্তত ৪৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার যোগ হবে এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১২৬ বিলিয়ন ডলারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, এর সবই হয়েছে আমাদের মতো সদা সংগ্রামরত একটি দেশে। বিষয়টা অনেকটা এমন যে কেউ একজন ভদ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন এবং অন্য কেউ এসে তার রক্ত শুষে নিচ্ছে। ওই মানুষটা যতই খাটুক না কেন, নিজের শক্তি কি ধরে রাখতে পারবে?

দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা যতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুখ দেখি না কেন, যতদিন পর্যন্ত এই সোনার বাংলা থেকে অর্থপাচার চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত হাতেগোনা কিছু মানুষের জন্যই কেবল এটি 'সোনার বাংলা' থাকবে।

এ বিষয়ে আমরা কী কখনো উল্লেখযোগ্য কোনো তদন্তের কথা শুনেছি, যার মাধ্যমে কে, কীভাবে এবং কখন এসব অপরাধ করেছে, তা খুঁজে বের করা হচ্ছে? আমরা কী অন্তত আইনের এমন কোনো সংস্কারের কথা শুনেছি, যার মাধ্যমে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া এই অর্থপাচারের প্রবণতা প্রতিহত করা যাবে? আমরা কী মালয়েশিয়া, কানাডা, দুবাই, সিঙ্গাপুর বা যুক্তরাষ্ট্রে বিলাসবহুল বাড়ির সেইসব মালিকদের চিহ্নিত করার কোনো উদ্যোগের কথা শুনেছি, যাদের পক্ষে অর্থপাচার না করে এ ধরনের বিত্ত অর্জন সম্ভব নয়?

সরকারি সংস্থাগুলোর আন্তরিক ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় লাভ করা প্রায় অসম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে, দুর্নীতির 'রথী-মহারথীরা' এসব সংস্থার একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব সংস্থা চলছে করদাতাদের টাকায়।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে দৃঢ় প্রত্যয় দেখিয়েছেন—যে বক্তব্য দেশের মানুষ ও গণমাধ্যমকে ব্যাপকভাবে উৎসাহী করেছে—তার বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের পূর্ণদ্যোমের প্রয়োজন হবে, বিশেষত উচ্চ আদালত ও আপনার নিজ কার্যালয়ের। যখন মানুষ জানবে এবং আত্মবিশ্বাসী হবে যে প্রধান বিচারপতি ও তার সঙ্গে পুরো বিচার বিভাগ দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে অঙ্গীকারবদ্ধ, তখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ জিতবে।

আপনি যথাযথভাবেই দুর্নীতিকে 'ক্যানসারের' সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে এটি ক্যানসারের মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের সবার প্রিয় এই দেশে দুর্নীতি ছাড়া খুব কম কাজই করা যায়। এটিই এখন একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। আর 'ক্যানসারে'র বিরুদ্ধে আপনার লড়াইটা হবে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই।

এই জায়গাতেই আমরা—গণমাধ্যম—আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাই। আপনি বলেছেন, 'আমি সংবাদপত্র থেকে জানতে পেরেছি যে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের দুই বিচারকের সই জালিয়াতির মাধ্যমের আদালতের আদেশ জাল করা হয়েছে।' আমরা বিচার বিভাগকে কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারি, এটা তার খুবই ছোট একটি উদাহরণ।

সমর্থন পেলে পুরো গণমাধ্যম প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে পারে, যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার এই লড়াইয়ে সহায়তা করবে—যা আমাদেরও লড়াই, এই জাতির লড়াই।

আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে গণমাধ্যমেও দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু সেটা আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য তুলে ধরা হয়, যা প্রকৃত অর্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে কার্যকর করে তুলতে পারে।

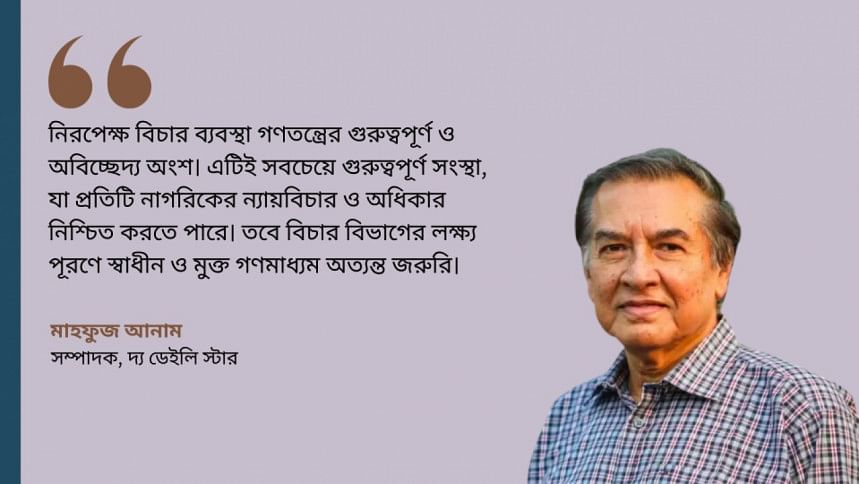

নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যা প্রতিটি নাগরিকের ন্যায়বিচার ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তবে বিচার বিভাগের লক্ষ্য পূরণে স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম অত্যন্ত জরুরি। একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমই সব ধরনের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাটুকারিতা, স্বজনপ্রীতি, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলোর প্রতি বিচার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

একইভাবে গণমাধ্যমেরও বিচার বিভাগকে প্রয়োজন। গণমাধ্যম মূলত নির্বাহী বিভাগের 'ওয়াচ ডগে'র ভূমিকা পালন করে, যাদের হাতে রয়েছে গণমাধ্যমকে 'শাস্তি' দেওয়ার সর্বময় ক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নির্ভুল ও সত্য প্রতিবেদন প্রকাশে বিচার বিভাগকে পাশে চায় এবং সেসব সুরক্ষা চায়, যা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং জাতির সেবায় সর্বতোভাবে আমরা বিচার বিভাগের পাশে আছি।

মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

Comments