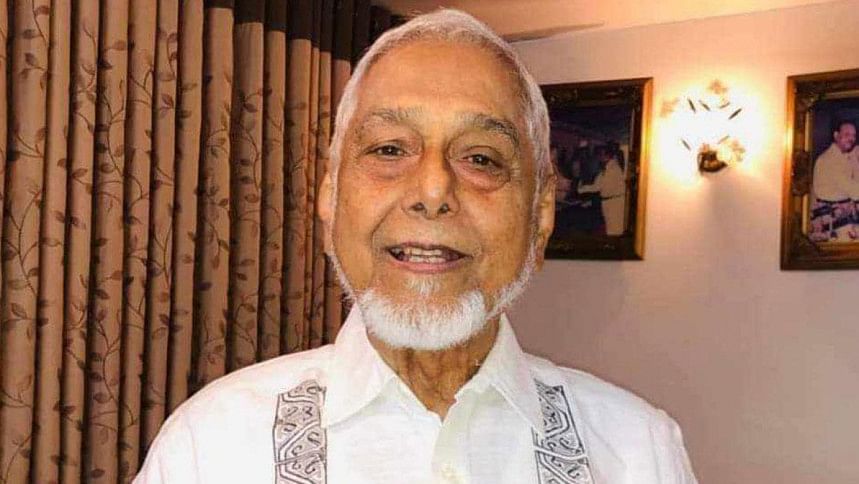

ভাষা ও সাহিত্য সাধক মনিরুজ্জামানের বিদায়

বাংলাদেশের ভাষাচর্চার দিক্পাল হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গগুলি সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি। বিশ্লেষণের গভীরতার সঙ্গে বিষয়ের সরল উপস্থাপনা ছিল তাঁর লেখ্য-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন গবেষণার মাধ্যমে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেমিনারে যোগদান করে পাঠ করেছেন বহু প্রবন্ধ। জ্ঞান অন্বেষার পিপাসায় নিমজ্জিত ছিলেন আমৃত্যু। সেই আবাহনে সাড়া দিয়ে কাজের মধ্যেই নিবিড় থাকতেন প্রতিক্ষণ। অশীতিপর এই মানুষটি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। রেখে গেলেন স্মৃতি, চিন্তা। এই কাজ চিন্তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। ভাষা ও সাহিত্য সাধনার আসরে ফিরে আসবেন বার বার-স্বীয় কীর্তির ধ্বজা নিয়ে।

মনিরুজ্জামানের ভাষা ও সাহিত্য সাধনা নানাভাবে বিন্যস্ত। 'ভাষা: ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণিক এবং বানান ও অভিধান প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনায় অভিনিবিষ্ট থেকেছেন। এ আলোচনায় ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতি, বাংলা বানান, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অবস্থান, বাংলা বানান রহস্য, বিভ্রাট, ভ্রান্তি, বাংলা বর্ণমালা ও প্রতিবর্ণিকরণ, অভিধানে সংকট প্রভৃতি উপবিভাগে ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপিত হয়েছে। এসব বিষয়ে লেখক কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনাই করেননি, ব্যবহারিক দিকের সীমাবদ্ধতা ও ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাও স্থান দিয়েছেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে সুধীমহলে যে মতানৈক্য রয়েছে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান তা উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান পরিস্কার করেছেন।

বাংলা বানান নিয়ে ভাষাগবেষকদের ভ্রান্তি ও ক্লান্তির যে বিষাদময় পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় তার কারণ উল্লেখ করে এ বিষয়ের বিভিন্ন দিকের ফিরিস্তি টেনেছেন। বাংলা অভিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি উপস্থাপন করেছেন। তাতে যেমন অভিধান প্রণয়নের দিক নির্দেশনা আছে তেমনি তাত্ত্বিক আলোচনারও পরিচয়ও পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের সংকটের কারণ ও রহস্য তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এসব আলোচনায় অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের ভাষাবৈজ্ঞানিক দিকটি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি অবধারিত হয়েছে সমাজবৈজ্ঞানিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ এবং ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্র।

তিনি উপস্থাপন করেছেন 'ভাষাসাধনা: প্রসঙ্গভাষা, ধ্বনি ও প্রাচীনপাঠ'। এই অংশে লেখক বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের পুরোধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কীর্তির নানা দিক উল্লেখের প্রয়াস পেয়েছেন। এই ক্রমধারায় স্থান পেয়েছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ প্রমুখ মনীষীদের ভাষাবিজ্ঞানে অবদান। বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের পথিকৃৎ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অসামান্য অবদান সুচারুরূপে উল্লেখ করেছেন মনিরুজ্জামান। তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভারতীয় রূপের পূর্ব শাখার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করে ভারতীয় আর্য ভাষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত হয়েছেন। এ বিষয়ে মনিরুজ্জামান যে পর্যালোচনা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার্হ। অপর আলোচনায় তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই-এর প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আবদুল হাইয়ের ভাষাবিজ্ঞানে অবদানের বিষয়টি তিনি যেমন বিধৃত করেছেন তেমনি স্মৃতির পাতা থেকে আবদুল হাইয়ের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যও উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান প্রসারে এই অধ্যাপকের অসামান্য অবদানের দিকটিও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সিদ্ধহস্তে। আবদুল হাইকে আমরা প্রধানত ধ্বনিবিজ্ঞানী হিসেবেই জানি কিন্তু তিনি যে উপভাষার বৈজ্ঞানিক সূত্রপাত ঘটিয়েছেন বাংলাদেশে সে বিশেষ দিকটিও তাঁর আলোচনায় প্রাণবন্ত। বাংলাদেশের ভাষা গবেষণার ইতিহাসে তাই অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের আলোচনার নব দিগন্ত উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক আবদুল হাই বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেছেন সাহিত্য পত্রিকা-এই বিশেষ অবদানও মনিরুজ্জামানের আলোচনায় বন্তুনিষ্ঠতার পরিচায়ক। এই সাহিত্য পত্রিকা এখনও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অগ্রবর্তী।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশিদের কাছে অতি প্রাণের দিন। এই দিনে তাঁরা শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। ভাষাপ্রশ্নে তাঁরা আরও সোচ্চার হন। এই উদ্দীপ্ত বাসনা থেকেই তাঁরা সব ধরনের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

ভাষাগবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ভাষা ও সাহিত্যে অনুগরাগীগণের গবেষণা প্রবন্ধ এ পত্রিকা থেকে প্রকাশিত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন মনিরুজ্জামান। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ সালে। এ আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পারি বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিক স্তরের কথা। এরপর থেকেই সূচিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার নতুন অধ্যায়। চর্যাপদের আবিস্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্যে অশেষ অবদানের দিক বিধৃত করেছেন লেখক। পাঠক এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে তাঁর সম্পর্কে পুনঃপরিচিতি লাভে সমর্থ হবেন।

তাঁর আলোচনায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঔপভাষিক বিভাজনের উপবিভাজনে স্থান পেয়েছে। ভাষা বিকাশে নারী, দাপ্তরিক ভাষা আলোচনা, বাংলাভাষার মান ও মর্যাদা, একুশের ভাষাচিন্তা, ভাষার সমাজবিরোধী রূপ ও আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ। এখানে তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞানের নানা দিক যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনি বিধৃত করেছেন সংস্কৃতির সাথে ভাষা অনুষঙ্গের বিষয় এবং ভাষা পরিকল্পনার দিগন্ত।

ভাষা, সামাজিক যোগাযোগের সেতুরূপে কাজ করে। প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ব্যাপী ভাষার এই কর্মপরিধি। ভাষা নিয়ে মানুষের তাই কৌতূহলের অন্ত নেই। ভাষার সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাংলা ভাষী প্রত্যেকের ভাষা নিয়ে এই প্রত্যয়ের সংশ্লিষ্টতা অন্য ভাষীর চাইতে অধিক। কারণ পৃথিবীতে বাংলাদেশিরাই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশিদের কাছে অতি প্রাণের দিন। এই দিনে তাঁরা শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। ভাষাপ্রশ্নে তাঁরা আরও সোচ্চার হন। এই উদ্দীপ্ত বাসনা থেকেই তাঁরা সব ধরনের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

বায়ান্নর একুশের ফেব্রুয়ারির এই একাত্মতাই বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। বাংলা ভাষার ব্যবহার যাতে সাবলীল ও সুগম হয় তার জন্যে বাংলা ভাষীদের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের অন্ত নেই। ভাষা যেমন পারিবারিক, আড্ডা,ব্যবসা ও খোশগল্পের তথা অনানুষ্ঠানিক ভাষা তেমনি এটি অফিস আদালত ও সংসদের ভাষা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাষাও। ভাষা ব্যবহারের তাই ক্ষেত্র নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারই শ্রেয়। কারণ প্রসঙ্গের হেরফেরে ভাষার ব্যবহারে ভিন্নতা স্বাভাবিক। তাই অফিস-আদালত, শিক্ষকের পাঠদান, সংসদে ভাষণের ভাষার শৈলীর ভিন্নতা থাকা প্রয়োজন। ভাষার ব্যবহারের এই দিকটি বাহ্য। ভাষার অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের দিকটি একান্তই ভাষাবৈজ্ঞানিক নির্ভর। অর্থাৎ ভাষার দেহের অবয়বে কি কি সজ্জা সজ্জিত আছে সে বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও অর্থের সামবায়িকে যে ভাষা তার দিগন্ত উন্মোচনই এর লক্ষ্য। ভাষার বাহ্য ও আন্তর দিকের ব্যবহারের সুনিদিষ্টতার জন্য প্রয়োজন ভাষা পরিকল্পনার। ভাষা পরিকল্পনার দিক মূলত দুটি-ভাষার অবস্থাগত পরিকল্পনা ও ভাষার অবয়ব পরিকল্পনা। বাংলা ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে তার আলোচনাটি স্থান পেয়েছে ভাষার অবস্থান পরিকল্পনায়। আর ভাষার গঠনের দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ভাষার অবস্থানগত পরিকল্পনায়। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান এসব বিষয় নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

তিনি উপভাষা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এ ধার্মিক পর্যালোচনায় যুক্ত করেছেন-উপভাষা ও বাংলাদেশের উপভাষা পরিস্থিতি, বাংলাদেশের প্রান্তীয় ভাষা বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে উপভাষা চর্চার ইতিহাস, ঢাকাইয়া ভাষা ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, পরিবর্তনশীর ঢাকার উপভাষা প্রভৃতি। উপভাষার আলোচনাটি এখানে স্বতন্ত্র রেখেছেন। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান উপভাষা চর্চার ভূমিকা শীর্ষক গ্রন্থে সাংগঠনিক দিক থেকে উপভাষার শ্রেণিবিন্যাস ও বাংলা উপভাষার শ্রেণিবিন্যাসে সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণায় ভাষাবিজ্ঞানীরা একমত যে, উপভাষাই হচ্ছে ভাষার প্রাণ। কাজেই উপভাষার আলোচনা ব্যতিরেকে ভাষার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। উপভাষা আলোচনার গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য। উপভাষার দিক থেকে বাংলাদেশকে কয়েকটি বৃহত্তর অংশে বিভাজন করা হয়েছে। এ বিভাজনে স্থান পেয়েছে মূলত বাংলাদেশের উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান এ আলোচনায় বাংলাদেশের উপভাষার চর্চার ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি এসব উপভাষার পরিবর্তনশীল অবস্থা ও অবস্থানের দিকটি আলোচনায় স্থান দিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি ঢাকাইয়া উপভাষার অতীত ও বর্তমান দিকের চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ভালোবাসতেন দেশকে, দেশের মানুষ ও দেশের ভাষাকে। ভাষা সম্পর্কে তাঁর সরল উক্তি তা-ই প্রমাণ করে-'ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, আত্মপরিচয়, আত্মবিকাশের প্রথম ও প্রধান সত্তা। ভাষা একটি জাতির নিত্য বহমান হৃদয় নদী। একে অবাধে চলতে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। আর এ অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে। ভাষা নিয়ে কাজ করতে হবে। গবেষণা করতে হবে। ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে হবে। তবেই হাজার বছর ধরে সে ভাষা অহংকার বুকে ধারণ করে টিকে আছে, তা আরও হাজার বছর একাগ্রচিত্তে টিকে থাকবে।'

মনিরুজ্জামান বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের পুনর্গঠনতত্ত্বে তাঁর মূল গবেষণা। উপভাষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং সমাজভাষাতত্ত্বে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর বাইরেও তাঁর কাজের ব্যাপ্তি হলো-লোক-সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যের নানা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। তিনি সৃষ্টিশীল লেখক (কবি, গল্পকার ও গীতিকার) হিসেবেও সুপরিচিত। ব্যক্তিগত পরিচয়ে, সংগঠক ও শিক্ষক হিসেবে তাঁর যেমন সুনাম রয়েছে, গবেষক হিসেবেও তেমনি রয়েছে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি এবং পরিচিতি। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে অন্যতম 'বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি' গঠন এবং বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের পত্রিকা 'নিসর্গ' প্রকাশ। ড. মনিরুজ্জামান নিজ গ্রামে কয়েকটি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন: শিশু ও মাতৃসেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র ও গবেষণা পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৭। তিনি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যে মনিরুজ্জামানকে ২০২৩ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন।

হাস্যোজ্জ্বল ও বিনয়ী ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। সর্বদা গবেষণার কাজে নিবিষ্ট থাকতেন। আড্ডায় তাঁর চিন্তা থেকে উৎসারিত হতো ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ ফল্গুধারা। অযথা সময় নষ্ট করতেন না-নিজের কাজকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। অন্যেকে গবেষণার কাজে সংযুক্ত করার মন ছিলো তাঁর। সবকিছু বিচার করতেন ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। এমন মানুষ সমাজে সত্যিই বিরল। মননশীল লেখক ও সত্যব্রতী মানুষ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সমাজের বাতিঘর। তাঁর জীবন ও কর্ম পাঠ করে বর্তমান তরুণ সমাজ আলোকিত মানুষ হতে সক্ষম হবে।

Comments