পুঁথি সাহিত্যের অনন্য ভাণ্ডার চবির গ্রন্থাগার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ও সাহিত্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি বিবেচনায় পুঁথি আমাদের আত্মপরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রাখে—এমন দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রয়েছে দেশের অনেক জায়গায়। এর মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

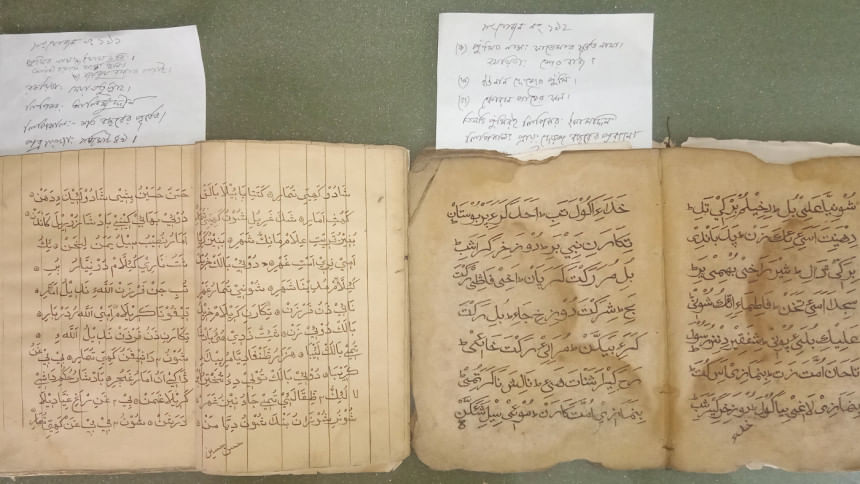

এখানে দুষ্প্রাপ্য শাখায় প্রবেশ করলে সামনে আসে ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। সংরক্ষিত আছে প্রায় দুই থেকে তিনশ বছরের পুরনো ১৬৬টি বাংলা পুঁথি। এই বিরল পাণ্ডুলিপিগুলো কোনো সাধারণ কাগজে নয়, তালপাতা কিংবা হাতে তৈরি তুলট কাগজে লেখা। যার প্রতিটি স্পর্শে ছোঁয়া যায় শত শত বছরের অতীত অধ্যায়। কালির দাগ মলিন হয়ে এলেও অক্ষরগুলো এখনো সাক্ষী বহন করছে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দীর্ঘ যাত্রাপথের।

এসব মূল্যবান পুঁথির মধ্যে কিছু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রয়েছে, আবার কিছু খণ্ডিত আকারেও টিকে আছে। এর প্রতিটি অংশই ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। অথচ অব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে দুর্লভ অনেক পাণ্ডুলিপি।

গবেষকদের মতে, এসব পুঁথি শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ জীবনেরও দলিল। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানসিকতার পরিচয় এই কাব্যগুলোতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, 'পুরাতন পুঁথি কঙ্কালেরই মত। কিন্তু আমি তাহার ভিতর যুগযুগান্তরের রক্তধমন ও নিশ্বাসের প্রবাহধ্বনি শুনিয়াছি।'

প্রাচীন পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক ও গবেষক আবদুস সাত্তার চৌধুরী ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুঁথিশালা গড়ে তুলেছিলেন, তাতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা দেশের অন্য কোনো সংগ্রহে নেই। এর মধ্যে মধ্যযুগের কবি সফর আলী রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ পুঁথির নাম 'গোলে হরমুজ'। রোমান্টিক এই উপাখ্যানটি ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালে রচিত। আঠারো শতকের কবি খান গয়াসের 'বিজয় হামজা' বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিলিপি, যেখানে হযরত আমীর হামজা (রা.)-এর বীরত্বগাথা বর্ণিত হয়েছে। বিরল এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেছেন আবদুস সাত্তার চৌধুরী নিজেই।

এমন আরেকটি উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি হলো কবি হামিদুল্লাহ খাঁ রচিত 'ধর্মবিবাদ' কাব্য। কাব্যটি আবদুস সাত্তার চৌধুরীর সহায়তায় উদ্ধার করেন সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম। এই তালিকায় উনিশ শতকের কবি আবদুল জলিল রচিত তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে—'জাঁহাগীর চরিত ও বারমাসী', 'জারীগান' ও 'মনেয়াবাদের ইতিবৃত্ত'। এই তিনটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন ড. মঈনুদ্দিন খান। এসব পুঁথিতে ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তব ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে।

নবাবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে আরও রয়েছে উনিশ শতকের কবি জিন্নত আলী রচিত 'মনিউল বেদায়াত', কবি এজাহার রচিত 'জ্ঞানত্রিশা', সৈয়দ আবুল খায়ের মোহাম্মদ সমসের রচিত 'নবী বংশের ইতিবৃত্ত', কবি আকবর আলী রচিত 'অজুদনামা', কবি আমিন উল্লাহ রচিত 'আলেপ লায়লা', কবি বদিউদ্দিন রচিত 'মোকাম মঞ্জিলের কথা', সৈয়দ গাজীর আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিষয়ক 'হরগৌরীর পুঁথি', দানেশ রচিত 'হেদায়েতুল মোমেনিন' ও কবি আমিনুদ্দিন রচিত 'কাইমুল ইসলাম' অন্যতম।

এ ছাড়া, সপ্তদশ শতকের কবি শেখ চান্দ রচিত যোগশাস্ত্রভিত্তিক পুঁথি 'জ্ঞান প্রদীপ'র একটি মাত্র অনুলিপি চবির সংগ্রহে পাওয়া যায়।

এই সংগ্রহে আরও আছে বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু পুঁথি, যেগুলো আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সতেরো শতকের কবি নারায়ণ দেব রচিত 'পদ্মপুরাণ', আঠারো শতকের কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন রচিত 'রাহুনামা' ও কবি খন্দকার নসরুল্লাহ খান রচিত 'শরীয়তনামা'। এসব রচনা শুধু ধর্মীয় বা সাহিত্যিক কাব্য নয়, বরং যুগের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিফলন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু তাই নয়, আলাওলের বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্যের একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপিও এখানে রয়েছে, যা দেশের একটি দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন। যেটির লিপিকাল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ। এছাড়াও প্রায় ২০০ বছর আগে লিপিকৃত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ১৭৭৬ সালে লিপিকৃত দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' কাব্যের একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও এই সংগ্রহে পাওয়া যায়।

দ্বিজ মুকুন্দ রচিত 'জগন্নাথ বিজয়' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপিটিও চবির সংগ্রহে রয়েছে, যার লিপিকাল ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ। এটি প্রায় ২০০ বছরের পুরনো একটি বিরল দলিল।

এ ছাড়া, এই কাব্যের আরও দুটি প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে—একটি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে, যার লিপিকাল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ এবং অন্যটি বাংলা একাডেমীতে, যার লিপিকাল এখনও অজ্ঞাত।

এই সংগ্রহে কৃত্তিবাস রচিত 'রামায়ণ' এর কয়েকটি খণ্ডে পাণ্ডুলিপিও রয়েছে, যার একেকটি একেকজন লিপিকারের হাতে লেখা। এর মধ্যে গোকুল লিপিকৃত পাণ্ডুলিপিটি প্রায় সোয়া দুইশ বছরের পুরনো, অন্যগুলি পৌনে দুইশ থেকে দুইশ বছরের মধ্যে লিপিকৃত। এখানে সংরক্ষিত কাশীরাম দাস রচিত 'মহাভারত' এর বৃহৎ পর্বের পাণ্ডুলিপিটিও প্রায় দুইশ বছরের পুরনো।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ কিংবা উনিশ শতকের শুরুতে লিপিকৃত দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলি মজনু' কাব্যের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এই গ্রন্থাগারে।

এ ছাড়া, ১১৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ) লিপিকৃত দ্বিজমাধবের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে যদুনাথের 'শনির পাঁচালী' এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, যা বাংলা একাডেমীতে থাকা কিছু খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এখানে সংরক্ষিত আছে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত বিপ্র পরশুরাম রচিত কৃষ্ণ মাহাত্ম্যসূচক কাব্য 'সুদাম মঙ্গল' এর একটি বিরল পাণ্ডুলিপি।

কিছু বিরল পাণ্ডুলিপির ফটোকপিও সংরক্ষিত আছে এই গ্রন্থাগারে। মূলত বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সুবিধার জন্য এগুলো সংগৃহীত হলেও বর্তমানে এগুলো ইতিহাসের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এখানে রয়েছে শেখ চাঁদের 'বসুন বিজয়', শাহ মোহাম্মদ সগীর-এর 'ইউসুফ-জোলেখা', নিশিকর ঘোষ রচিত 'সত্য নারায়ণের পাঁচালী', শঙ্কর রচিত 'সত্য নারায়ণের পাঁচালী' ও 'সত্য নারায়ণ-কৃষ্ণ অর্জুন পালা', আরিফ রচিত 'লালমনের কেচ্ছা' এবং নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত 'শরীয়ত নামা' এর একটি খণ্ডিত পুঁথি।

সংগ্রহে আরও রয়েছে ৫৭টি বারমাসী কাব্য, আলাওল, শমসের, শাহাদুল্লাহ, বক্সা আলী প্রমুখের কিছু পদাবলী এবং ১৮৩৯ (১২৪৫ বঙ্গাব্দ) থেকে ১৯৬৯ (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) সালের মধ্যে প্রকাশিত ২৪২টি ছাপা পুঁথি। শুধু তাই নয়, বাংলাপুঁথির পাশাপাশি এখানে আছে অসংখ্য আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দু ও বর্মী ভাষার পুঁথি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বিরল ও বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ ভাষা, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'পুঁথি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বিশেষ করে সুলতানি আমলের ইতিহাসের একটি বড় উৎস হচ্ছে পুথি সাহিত্য। তাই এগুলোর পুনর্পাঠ হলে আমাদের আরও অজানা তথ্য উন্মোচিত হবে। এখানে এমন অনেক পাণ্ডুলিপি আছে, যেগুলোর পাঠোদ্ধার হয়নি। সেগুলোর পাঠোদ্ধার করা খুব জরুরি। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা জরুরি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য শাখা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কোষ গ্রন্থাগারে রয়েছে আনুমানিক আরও ১৫-২০টি পাণ্ডুলিপি। এরমধ্যে মঈনুদ্দিন রচিত ফার্সি পুথি 'কিসসায়ে জৈগুন' (১১৮৯ বঙ্গাব্দ), কালীদাশ চক্রবর্তীর 'সুব শনির পাচালী' (১১৮৮ বঙ্গাব্দ), শ্রী আছদ আলীর 'নছিয়তনামা' (১২২০ বঙ্গাব্দ) এবং মিরজা কাসেম রচিত 'শাহানশাহনামা' (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) অন্যতম।

এ ছাড়া, উর্দু ভাষায় রচিত শায়খ হাসান আলীর 'কিসসায়ে বেনজীর', ফার্সি ভাষায় রচিত মৌলানা জালালাউদ্দিন রুমির 'মসনবী শরিফ', শেখ সাদীর 'বোস্তা' এবং শ্রী রামদাশ রচিত 'মনসা পূজার পুথি'র মতো বেশ কিছু পুথি এই জাদুঘরে আছে। সংরক্ষিত আছে সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান ও নারদানন্দ লাল নামের তিনজন লেখকের আরবী হরফে লেখা তিনটি বাংলা পুথিও।

শুধু তাই নয়, জাদুঘরের এই কোষ গ্রন্থাগারে উনিশ থেকে বিশ শতকের আরও ১০৪টি ছাপা পুথির সংগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে মোহাম্মদ খাতের রচিত 'লায়লিমজনূ' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ), মুনশী আবদুল্লাহ রচিত 'বার মাসের পুথি' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), মুনশী আবদুর রহিম রচিত 'গাজিকালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ), মুন্সী রিয়াজদ্দিন খাঁ রচিত 'দেলারামের কেছ্ছা' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ), সৈয়দ হামজা রচিত 'ছহি রড় সোনাভান' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), মহাম্মদ আকবর আলী রচিত 'অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), কমরদ্দিন আহাম্মদ রচিত 'ফুলমতি পরির কেছ্ছা' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), কছিমদ্দিন ও মহাম্মদ ফারাজ রচিত 'দেলদার কুমার' ও দেলপিঞ্জির শাহজাদি রচিত '১৪০ সওয়াল' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), মুনশী মোহাম্মদ রচিত 'নিজাম পাগলার কেচ্ছা' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) এবং মোহাম্মদ মুনশী রচিত 'শাশুড়ী বৌয়ের ঝগড়া' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) ও 'রুপচাঁদ সওদাগর ও কাঞ্চন মালার কেচ্ছা' (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) উল্লেখযোগ্য।

সংগ্রহে আরও রয়েছে মকবুল আহমদ রচিত 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পুথি', আবদুল হক রচিত 'নাওলাখ সওদাগরের কেচ্ছা', মুনশী মোহাম্মদ বক্তার খাঁ রচিত 'সূর্য উজ্জল বিবির পুথি', মুনশী মোহাম্মদ আলী রচিত 'গোলেনূর ও নূরহোছেন', আবদুল গণি রচিত 'শিরি ফরহাদ ও খোছরূ সাহাজাদার কেচ্ছা', মকবুল আহমদ রচিত 'ভেলোয়া সুন্দরী ও আমীর সাধুর পুথি', মোহাম্মদ খাতের রচিত 'জম জমা বাদশার কেচ্ছা', মুনশী জোনাব আলী রচিত 'ফজিলতে দরুদ ওয়া জিয়ারতে কবর', আবদুল আজিম রচিত 'গোলজারে আলম', মোহাম্মদ নুরুদ্দিন রচিত 'গোল দিয়াস্তে বাংলা', অনাদি চরণ রচিত 'মনসা পূজার পুথি', জমিল আনসারি রচিত 'ছহি তালে নামা', আলাওল রচিত 'দারা ছেকান্দর নামা', শেখ আবদুল আজিজ রচিত 'ছহি গোলজারে আলম' এর ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড, এনায়েতুল্লা সরকার রচিত 'ফকির বিলাস', সৈয়দ মোহাম্মদ রচিত 'সোনাবান ও নেক বিবির কিছছা', গরিব ফকির রচিত 'ইউসুপ জোলেহা', মুনশী আয়জদ্দিন আহমদ রচিত 'গোল আন্দাম'।

লেখক ও গবেষক নবাব আবদুর রহিম বলেন, 'পুথি বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পশ্চিমাকরণের পূর্ব পর্যন্ত পুথি সাহিত্যের যে গতি-প্রকৃতি ছিলো, সেটাই মূলত ভূমিজ, কিংবা এ অঞ্চলের মূলধারা। ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।'

পুথি সাহিত্যকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষিত, সামর্থ্যবান ও ক্ষমতাধররা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিম্নতর শ্রেণি ছিলেন প্রধানত ভোক্তা। পুথি সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণির মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্য দিয়ে এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের স্মারক হয়ে উঠেছে এই পুথি। অর্থাৎ এটি সে সময়ের জীবন ও চিন্তা—এই দুই যাপনপদ্ধতি চেনার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাছাড়া, পুথি যেহেতু ছাপা কাগজের পূর্বেকার বিষয়, হাতে লেখা; সেহেতু এ সম্পদ বিশেষভাবে সংরক্ষণের দাবিদার।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব দুর্লভ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ পড়ে আছে অবহেলায়। এখানে গবেষক বা পাঠকের আনাগোনা নেই বললেই চলে। গ্রন্থাগারের কর্মকর্তারা বলছেন, খুব কম মানুষই এগুলো দেখতে বা ব্যবহার করতে আসেন। ফলে শত শত বছরের পুরনো কাগজের অনেক পাণ্ডুলিপি ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও পাতা ছিঁড়ে যাচ্ছে, কোথাও পোকায় খাওয়া, আবার কোথাও এতটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে যে পড়াই যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী রেজিস্ট্রার (দুষ্প্রাপ্য শাখা) আলী আজগরের মতে, গত এক দশকে পুঁথি সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে এই শাখায় আসেননি কেউই। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'প্রায় ১০-১২ বছর আগে বিদেশ থেকেও গবেষকরা আসতেন। এখানে বাংলা ছাড়াও আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃতসহ নানা ভাষার পুথি রয়েছে। ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার জন্য এখানকার সংগ্রহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গবেষকের অভাবেই এই অমূল্য সম্পদগুলো অবহেলায় পড়ে আছে। সর্বশেষ যিনি এগুলো নিয়ে কাজ করতেন, তিনি হলেন আবদুস সাত্তার চৌধুরীর ছেলে ইসহাক চৌধুরী (দুষ্প্রাপ্য শাখার প্রয়াত তত্ত্বাবধায়ক)। তার মৃত্যুর পর পুথি নিয়ে কাজ করার মতো তেমন কেউ নেই।'

পাণ্ডুলিপির বিষয়ে জানতে গেলে গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না বলেই মন্তব্য করলেন। বললেন একরকম দায়সাড়া কথা। তিনি জানান, পুথি বিশেষজ্ঞ খুঁজে বের করবেন।

যদিও সম্প্রতি এসব পুথি-পাণ্ডুলিপিগুলো ডিজিটাল স্ক্যানিং করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবুও, পুথি বিশেষজ্ঞ না থাকায় বেশ অযত্নে পড়ে আছে এসব। এমনকি পাঠদানের মতো যোগ্য শিক্ষক না থাকায় চবির বাংলা বিভাগের সিলেবাস থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ এই শাখাটি।

বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ জানান, আগে এই বিষয়টি পড়ানো হতো। সুলতান আহমদ ভূঁইয়া ও আবুল কাসেম স্যাররা অবসরে যাওয়ার পর পুথি-পাণ্ডুলিপি পড়ানোর মতো শিক্ষক না থাকায় সিলেবাস থেকে কোর্সটি বাদ দেওয়া হয়।

তার মতে, সারা দেশেই পাণ্ডুলিপি পাঠকের সংকট রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-গবেষক তৈরি করা জরুরি।

আরও দুঃখজনক বিষয় হলো পাণ্ডুলিপির বিষয়ে জানতে গেলে গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না বলেই মন্তব্য করলেন। বললেন একরকম দায়সাড়া কথা। তিনি জানান, পুথি বিশেষজ্ঞ খুঁজে বের করবেন।

অথচ, তেমন কোন উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

যেভাবে গড়ে ওঠে এই সংগ্রহশালা

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানকে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারই উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুথি সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী বাংলা একাডেমী ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং অনিয়মিত পুঁথি-সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োজিত হন।

সৈয়দ আলী আহসান ছাড়াও চবির ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সহায়তায় আবদুস সাত্তার চৌধুরী ধীরে ধীরে বেশ কিছু পুথি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের একটি সংগ্রহ গড়ে তোলেন। এতে আরবি, ফারসি, উর্দু, বর্মি ভাষার নানা পাণ্ডুলিপি ছাড়াও বহু বিরল বই ও প্রাচীন সাময়িকী যুক্ত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে 'পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য শাখা' খোলা হয়। সেখানে আবদুস সাত্তার চৌধুরীকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আবদুস সাত্তার চৌধুরী ছিলেন একজন দক্ষ পাণ্ডুলিপি পাঠক ও গবেষক। পুথি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনায় তার পারদর্শিতা ছিল অনন্য। বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক মাহবুবুল হকের ভাষায়, তিনি জীবনের সেরা সময় ব্যয় করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন সংগ্রহে। তার এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে দু'হাজার টাকা সাহিত্যিক ভাতা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

সহকারী রেজিস্ট্রার আলী আজগরের ভাষায়, ১৯৮২ সালে আবদুস সাত্তার চৌধুরী মারা গেলে তার ছেলে ইসহাক চৌধুরী এই শাখার দায়িত্ব নেন। এরপর থেকে মূলত তিনিই দুষ্প্রাপ্য শাখাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগ্রহশালার পরিধিও বিস্তৃত করেন। ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে ছিলেন। তবে তার মৃত্যুর পর থেকে এই শাখায় নতুন আর কোনো কাজ হয়নি।

Comments